Aokidのコラム「Drawing & Walking」第10回

ダンスだけではなく、絵や美術など様々なアプローチで踊り続けてきたAokidさんは、どんな言葉を紡いでくださるのでしょうか。

このコラムでは、ふと思い浮かんだことや、稽古場や様々な場所ですれ違った人・ことについて綴っていただきます。

Aokidさんの独特なリズムで綴られる文章をぜひお楽しみください!

記念すべき10回目となる今回のコラムでは番外編もあります。

そちらも是非お楽しみください。

Aokidのコラム「Drawing & Walking」第10回

椅子に座ってダンスを待つことも立ち上がって見に行くこともできること

2月中旬にWWFesが終わってすぐのこと。

(WWFesについては、このコラムページの下にある番外編のレポートで!)

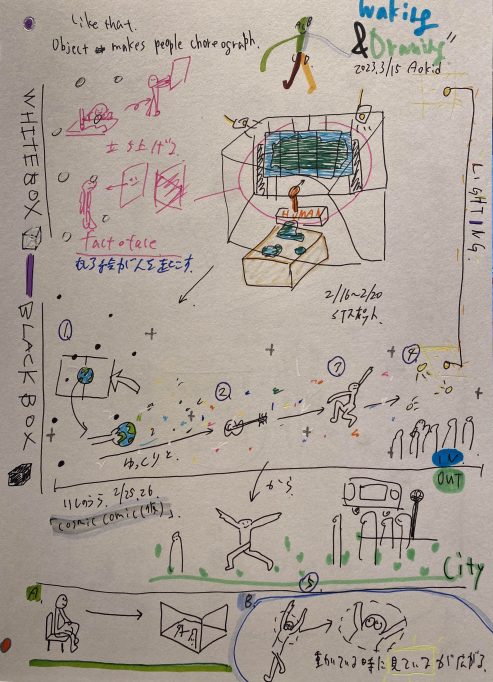

搬入を数日後に控えた個展では、1年半の間で少しずつ小出しに発表していた作品シリーズを、より明確にプレゼンテーションする方向性で取り組んだ。

会場は普段上演を行なってきたSTスポット。劇場照明や舞台用具、使い方のルールも展示スペースとは勝手が違い、どのように”上演”ではなく”展示”を起こせるか、組み立てるまでわからず告知も積極的に出来ず。

結果的に会期中の並び替え含めて、やっと板につく展示として終えることが出来、その中で改めて身体ではなくオブジェクトなどが持ち得るパフォーマンスの部分を再考する機会にもなった。

いったん、今回は物質としての代表作を展開したと思っているので次回は、もうちょっと意欲的なコンセプトや展開を展示の中に持たせようというのを考えている。

たぶん、それは展覧会自体がパフォーミングアーツにも少し近づく(あるいは離れる?)、それはこの春先に都内のギャラリーで行う予定です。たぶん。

個展「空をおこして 」「顔をみせて 」より(撮影:Aokid)

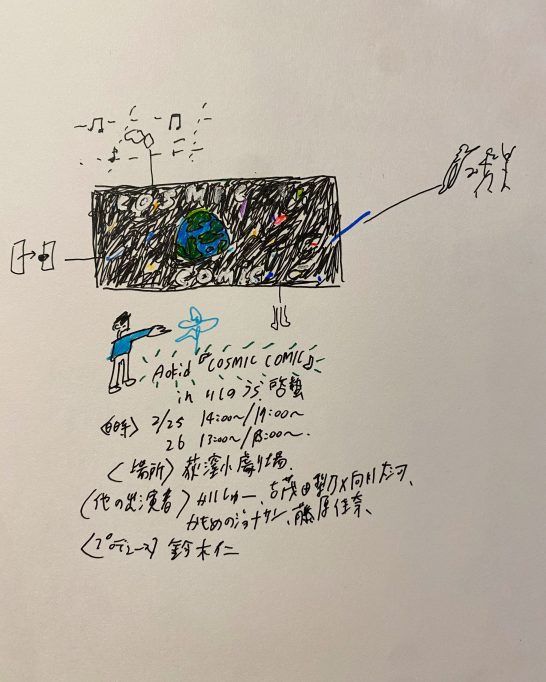

2月最後の仕事として終えたオムニバス公演『いしのうら 啓蟄』というショーケースは、ジャグラーの鈴木仁さん達による企画。

元々タップダンサーの米澤一平さんが(彼はほんとに自分自身が活動によって動き回ることで、様々な人同士をつなげるプラットフォームになっている)、喫茶茶会記でジャグラーなどの“ポストサーカス”界隈の人と別ジャンルのパフォーミングアーツのアーティストを掛け合わせる企画『12 HOST & GUEST ROTATION』を山村佑理さんと行なっていて、そこの1出演者として鈴木さんと知り合った。

2021年1月。まだコロナでびくびくしていた時の話。鈴木さんはじめ数人のジャグラー達が参加していて、彼らの中には“ポストサーカス”のような指向を強く持った人が数人いた。たとえば物を投げて落とすのはタブーみたいな世界で、物を落とすことによって地面に広がった絵を構図のように捉え、そこから絵の続きを描くように空間を構成していくと思ったら、再びまた投げたりすることによって展開が戻ったり。見方をズラしていくような側面も可能性としてあるように思う、それらをパフォーマンスの中で組み立てていいるような感じ。

鈴木さんによる企画ということもあり、ジャグラーの人や、ダンサー、演劇の作家、ミュージシャンなどが集まるショーケースとなった。

以前であればこのようなショーケースはもっとあったはずだが確かに減っている。それで僕も昨年、『経過いな時間たち』というショーケースを行ったのだった。

鈴木さんは推し活の反対みたいなものかも、という話をしていて、確かにと思った。見たかったもの以外を見てしまうということ。結果的にそれが鑑賞体験に紐づいて別の興味領域が広がるような気がする。

昨年は自分の中で”ダンス度”高めで主に活動していたんじゃないか、という整理が自分の中にあってダンサーと話し動いていたのだけど、彼らと今回のショーケースの現場を同じくして”モノを扱うこと”への興味が再び掻き立てられるようでもあった。

今回の作品はうまく上演としてやれたかは微妙だけども、試したかった4つの要素を並べるということをやってみた。

1、工作的な手つき

2、音楽を一本の線がひかれるようにして観客との空気にすべらしていくこと

3、人に対して形が変わるとコミュニケーションも変わるよ、のダンス

4、自分がなるべくいない状態で、ほとんどオブジェにあたる照明によって何か鑑賞を経験していく

この4つの構成で考えていた。

またこれプラスで、“夜の公演が終わると荻窪小劇場を飛び出し、指定の時間に荻窪駅前の広場で続きとしてのダンスを行う”ということを、こっそり当パンの中に書いて入れていた。

なんかこれをやったのは、複数の舞台を最近見ながらも、どこかそこで終われない感じがしていて、ずっと外のことを考えるということがあった。

どのような設えを与えれば外と繋がりうるのか、その感覚を少しでも浮かび上がらせ、さらに共有することができるのか少しずつ試したさがあって。

よく聞く“街に出る”というワードは文字通りでもあるのだけど、ある固まった習慣を持つ人にとってその外に何か少しでも触れにいくことや、触れようという気持ちがほんのりとでも起こることなのではないか。

たとえば僕にとってはダンスを踊るということがいつもの習慣であれば、少しだけ気分の違うことを試すことが”街に出る”ということにつながるのではないか。

ある人にとってのダンスを見るということが、劇場の椅子に座って舞台で行われるダンスであるとして、いつもその見方だけで、見る身体が変化しないとしたら。

少し体を動かすことを通して、たとえば見えてくるものや聞こえてくるものを鑑賞したものと並べることや、思いがけないところにわざわざ足を運び、動きながら見ることが、”ダンスを見る”習慣を刷新しないか?前提を共有しない誰かと話す時の新鮮さを、舞台に通う中で同じように求めてしまう。なぜ、同じような建前で空間が設えられ、傾向として仏頂面で踊り始め終わるのか、それしか方法がないはずはないのに、中々それ以外の話が進まない。それ以外のダンスの話があるはずで。この実践が共有されると話せることや人は格段に増えるのではないだろうか。そうすると、もしかしたら今までとは違う理由で踊り始める人も出てくるかもしれない。逆にこれまでここからここまでをダンスと思っていた守備範囲の人の外に行ってしまうかもしれないが、基本的にはむしろそこにダンスが収まることはないはずで、そうしたら新しく語る必要も出てくる。これまでの蓄積にもちろん敬意を示しつつ。

たとえばストリートで踊る時のように誰も関心なんて持っていない感じの中で踊るダンスは、ほとんどそこを通り過ぎる人の中に振付などが構築されないかもしれないけど、もしかしたらワンチャン!あるかもしれない。踊ってた人の指先が少し自分を指していたかも、とか。

あるいは満員の電車から降りる時に、手をサインとして声とともに「すいません〜」とモーゼのように振りかざすことで、少しだけ周りの人が言わないよりは動いてくれるということがあるように、状況を変えていく振付や、世界をほんの少しだけ変えることを潜在的にダンスが出来ているということ。

すごいとダンサーを拝むのではなく、誰もが動くことでほんの少し自分の周りや知らない誰かに反応を起こしてしまう、道を作り変えてしまうダンス自体の活躍が起きてくるのを待ってる。

そこにも、ここにもいるんだろ(ダンス)!

という感じで見つけていく、動くことで見えてくる。そんなふうに”ダンス”自体の活躍が日常に迫り出していく可能性。

2017年から運営に携わってきたWWFesチームによる『Whenever Wherever Festival2023 <ら線>でそっとつないでみる』は1月から2月にかけてメインプログラムをshibaurahouseで行った。

複数回行われるトークシリーズや港区で行われている盆踊りコソ練部を取材し一緒に踊るプログラム、あるいはディレクターである山崎広太さんのダンストライアングルプロジェクトなど、前回よりも具体的な狙いを持ったフェスティバルとして、予算規模は小さくなったもののそれを越えていくような成果をあげたように感じられた。

・活発なコミュニケーションが結果的に誘発された。

前回のWWFes2021に参加していた多数のダンサー達が引き続き参加したことや、別の現場でつながりの生まれた研究者やアーティストといった様々なプレイヤーが加わることで、いくつかのコンテクストを持ち込めたことが、イベントを押し進めるプラスのトリガーにもなっていたように思う。

・建築、セノグラフィーがなしえた構造的パフォーマンス

ほぼ午前中から夜まで組まれた三日間のイベントで観客や出演者は途中入退場を自由にしながら、ガラスばりの建築の中でずっと目まぐるしくプログラムが変わっていく。転換の時間に座席が変わったり近くの人と話すようなチャンスが生まれ、受付ではビールやドリンクも販売されていた。盆踊りの時間が訪れると、西村未奈さんが時に振付を伝授しぐるぐると円になって集団が踊り回る。2Fの控室スペースからプログラムを眺めることも出来、空間の設計がこのコミュニケーションに一躍買っている。

たまに換気のために空気を入れ替えようとドアを開けていると、そこから近所の子供が覗き込んだり時に盆踊りに入ってきたり、それを少し許容したりすることは、その人だけじゃなく、室内のイベント参加者たちの空気感までも立派に変えてしまうようなパフォーマンスがあった。

・アフターパーティー

最終日、全てのプログラムが終わってから懇親会が開かれた。持って来ていたスピーカーを使って、じわじわとダンスタイムを醸成しようともじもじ動いていたところ、段々と仲間が増えて踊りの輪が広がっていた。イベントの中で十分に踊ったダンサーも踊り足りない人も踊り出したり、休んで話をする人は話したり。さっきまでの本番とは違う空間が、各人の過ごし方によって、同じ空なのに形や状態を変化せていた。まるで緊張したり緩んだりする身体のように。この集団で構成された空気の緩みや張りということを意識的に組み上げていくことが可能になれば、運動体自体を別の何かの次元だとか生活にまで引き上げることは可能なのでないか、と変な想像がよぎる。

松任谷由美が流れていて、押される形で踊り出した山崎広太さんは変でポップで忘れ難い光景として。オフィスマウンテンの飯塚さんやたくみちゃん、髙橋春香さん、吉田拓くん(彼には2014年にshibaurahouseでAokid city vol.4に出演してもらった)が終始サークルを盛り上げていたり。そこに山中めいちゃんや龍美帆さんもいた。最年長でもあるアキオキムラさんが炸裂したダンスをして、帰る時もとてもチャーミングに帰っていたのも覚えている。

本番よりもこういう時間の方を覚えているのはなぜだろう。

数人の人たちが朝まで打ち上げをしていったらしい、、

今回のフェスを通して、個人の活動を突き進むことと同じで、環境的にパフォーミングアーツにも立ち止まって互いをねぎらい合うような場所、時間、遊び的な余白が作られていく必要があり、そのことで肩の力が抜けたり偶発的に起きる互いへのコミュニケーションがあるのではないだろうか。

WWFesとしてやっているこのようなことが例えば他のグループや公募によって毎年募集され実施されるような形とかも面白いかもしれない。

あるいはこのことをたとえば街の単位などに置き換えて考えてみる。ショッピングとか指定された消費の仕方だけで、人が誘導されるような状態をいかに逸脱していって、面白いという理由の得体の知れないことが既存のものに勝っていくような状況や、見たことのない活躍を街自体がどのように持ちえるか。

またダンサーはダンスが活躍することをずっと先端で支えてきたと思うから、そこへのリスペクトを持ちつつ、じゃあ”ダンス”をより開いて街や生活に配置、発揮させていくことが出来れば、むしろダンスによって立ち上がるコミュニケーションというのもありそう。

むしろそういうことに気づかせてくれる機会は上演という形以外での現場でのことの方が多いのではないだろうか、と考えることも出来そう。企画自体が別のオルタナティブな可能性を指し示したりさえするような。

Aokidプロフィール

東京生まれ。ブレイクダンスをルーツに持ち東京造形大学映画専攻入学後、舞台芸術やヴィジュアルアートそれぞれの領域での活動を展開。ダンス、ドローイング、映像、パフォーマンス、イベントといった様々な方法を用いて都市におけるプラットフォーム構築やアクションとしての作品やアクティビズムを実践する。近年の作品に『地球自由!』(2019/STスポット)、『どうぶつえんシリーズ』(2016~/代々木公園など)、『ストリートリバー&ビール』(2019~/渋谷)など。たくみちゃん、篠田千明、Chim↑Pom、額田大志、小暮香帆といった様々な作家との共作やWWFES(2017~)のメンバーとしての活動も。