綾門優季連載スタート!「余計なお世話です」

綾門優季さんによる連載「余計なお世話です」を始めます。アーティストへの支援のあり方は様々です。今、綾門さんと急な坂スタジオが一緒に出来ることは、今回の連載です。

たくさんの方のご協力をいただいて、この連載は成立しています。そして、それは個人のための協力・支援ではなく、批評やアーカイブといった重要性を改めて考えるための、舞台芸術業界全体にとっての支援につながると信じています。

余計なお世話かもしれませんが、ぜひ、ご一読ください。

「余計なお世話です」第六回『みてないことについて話すな』

◎不穏な噂だけを回し続けるな

卑近な例で恐縮だが、論旨に関わるのでお付き合い願いたい。「○○さん客席で寝てた問題」というものがある。これは劇評を書くようになってからわかったのだが、座組によっては「今日○○さん来るってよ」という話が楽屋でなされ、上演が終わったあとに「○○さん今日寝てたよ」と誰かが言い出し、「おいおい笑」「また? それはないでしょう」みたいな噂がまことしやかに回るが、実は寝てない、という問題である(問題というほどでもないみみっちい話だ)。これについては、

①審査員を務める、劇評をこれから書く、という立場であればともかく、お金を払った観客が寝たり、途中退場したりする権利は、周囲の観客に迷惑じゃないかぎりは保障されていて、それは誰であったとしても平等ではないだろうか

という点と、

②誰かが寝ていることを、視認のみで判断するのは非常に難しい

という点と、

③自分でみていないひとが大半であるにも関わらず、いかにも本当のこととして噂が出回ることを当然とするのは危険だ

という点において問題がある。これは「○○さん遅刻してきた問題」と似ているようで全然違う。遅刻は遅刻であり、受付で目撃したり、途中入場に当日運営のスタッフが付き添ったりする時点で間違える確率は低い(それがたとえ事実としても噂を大々的に流すかどうかは座組のモラルが問われるが)。対して「○○さん寝てた問題」は憶測が飛び交いやすい。例えばわたしはハウスダストアレルギーで、更に舞台上でたかれることのある油性のスモークのアレルギーも持っており、酷いときには目が真っ赤に充血して痛みが1日経過しても収まらない経験もしているので、上演によって思わず目をつぶる瞬間がどうしても生じるのだが、それを「寝ていた」と誤解されたときには(しかも人からの人からの人、という伝聞で耳に届いた)これを利用して、上手に誰かの信用度を下げることは可能だろうな、という悪い気付きが芽生えてしまう程度には、薄暗い気持ちになった。きっとこういうことは、もっと大きな事件や、深刻な事態についても起こっているのだろう。

人々がゴシップ好きなのはある程度仕方ないという諦念はあるが、大切なのは不確かな噂で盛り上がることではなく、端的な事実であって、それを伝えるジャーナリズムが充分に発達していることであるのだが、シアターアーツに続いてシアターガイドも休刊するなど目に見えて舞台の雑誌の文化が衰退し、かといってそれに代わるWEBメディアも充分に成長しているとは言い難い今、日本の舞台芸術の世界は刺激的なゴシップを聞けば炎上する、というだけに終始しているように見え、環境を改善していく動きについては乏しい。不穏な噂だけが回り続け、事実を確認できないことが多すぎる、そのように感じる2019年だった。2020年は、頼むからそう感じさせない年であって欲しいが、すでに難しいのではないか、という気もしている。

わたしは少なくとも、演劇をやっていれば自分でみたことを軸に物事を考える、と思い込んでいたが(実際にみてみたら聞いていたことと食い違うのはしょっちゅうだ)、案外そうでもないようだ。倫理として、みてないことについて、みてきたように話すのは駄目だろう。しかし、SNSの影響が主に悪い方向性で目立っていた2019年、いつのまにか「みてないことについて、みてきたように話す」人が増え、各々の意見は同調圧力どころか、ただの薄っぺらい同調によって均されていることさえある。

◎みてないことについて話すな

次は卑近な例ではなく、2019年の末に伝えられた象徴的な、しかし重要であるにも関わらず、そこまで注目されていない話だ。

「表現の不自由展」中止問題で最終報告が津田大介氏より行われた。(※1) 数々の衝撃的な事実が報告され、あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会へ厳しく反論しているが、何より腰を抜かしそうになったのは、津田大介氏のTwitterで報告された以下の事実である。(※2)

—–

田中秀臣さんはトリエンナーレの文を引いて「展示を見た限り、テーマが目指すものとまったく異なっていた」と発言してるけど、不自由展はもちろん、何ならトリエンナーレに来ていないのでは……? どこかのタイミングで来てたのかな。

田中由紀子委員から田中秀臣委員に「不自由展見ましたか?」と質問。田中秀臣さんは「それが授業始まっちゃってたんで見られなかったんですよ」と返答。

えっ、その前の「見た限り」って発言は????

田中由紀子委員は、ほかの委員にもトリエンナーレを見たか確認。彼女以外誰も見てないとのこと。

田中秀臣委員は「我々は動画や写真で作品を確認している。それで十分評価ができる」

インスタレーションや展示空間の中で見る、という点が抜け落ちているわけだけど、その点は田中由紀子委員が反論してくださっているな。

—–

検証委員会の委員のほとんどが実際の現場で検証していないことについて、それが新聞各紙やWEBニュースで報道されることがほとんどなく、こうやってTwitterでしか知ることが出来ないという事実に驚かされる。

わたしはあいちトリエンナーレ2019を「みにいった」。実際に閉じている部屋、執拗なほどあちこちに貼ってあるそれぞれの立場の文章(展示を見るよりこれを読むことに時間がかかることもあった)、ニュースで形作られたイメージなんてなかったかのようにワイワイと盛り上がる円頓寺商店街エリア、あの経験をする前と、した後のわたしの思考の流れは完全に異なる。この経験、ある方向性に沿った情報しか伝わって来ないSNSで想像したものと、現在の状況を体で理解したときに生じる致命的な感覚の食い違いは、深く心に刻まれ、人生のあるべきタイミングで大いに役に立つだろう。

なお『宮本から君へ』も「みにいった」。コカインはともかく、タバコと酒を促進しそうな映画だった。ピエール瀧は「この役はピエール瀧しかないだろう」というハマり方をしていた。『主戦場』も「みにいった」。これは傑作だった。事前に聞いていたより、様々な立場の人からインタビューをとっていて、ある一定の方向性に強固に導くような政治的な映画、ではなかった。吉祥寺でみたとはいえ、観客の多くが若い女性ばかりだったことも記憶に残されている。

◎粘れ、流れに合わせるな、忘れるな

わたしたちは、という主語を使うと、「おまえだけが思っていることに勝手に巻き込まないでくれ」という批判が飛んでくることは重々承知のうえで、あえて、わたしたちは、という主語を使わせてもらう。

わたしたちは、あまりにも迅速に忘却し過ぎている。粘り強く情報を追うのは疲れるから、流れて来る情報をそのまま鵜呑みにして、訳知り顔をする。忘却で空いた穴に、他人の言葉を流し込み、まるで自分で考えた言葉のようにして話す。そしてどこかに出したら安心して、また忘却するのだ。怠惰かもしれない繰り返し。このわたしたちの中には、もちろん、わたしも含まれている。この文章は、自戒のためでもある。

あいトリ関連のことについて、9月10月とわたしのTwitterがバズりまくり、4桁のリツイートを毎週のように叩き出し、天皇がどうとか、左翼がどうとか言う大量のクソリプに埋もれたあの2ヶ月が、今や懐かしいくらいに、急激に周囲の関心が薄れていることを肌身に感じてゾワッとする。たかだか3、4ヶ月前の話なのにこの忘却の速度は異常だ。SNSが世界に登場する前の記憶のリズムというものがあったことを、すっかり忘れそうになっていることに危機感を抱いた人たちが、続々とnoteに避難していったのも象徴的だった(noteがもし今のTwitterのような場所になったとき、次はどこへ?)。改めて説明するのも野暮なひとには野暮だろうが、文化庁のあいトリへの補助金不交付、そしてそれが様々な場所に飛び火したことで齎された負の影響(代表的なものでは芸文振の『宮本から君へ』の不交付(※3)、KAWASAKIしんゆり映画祭で決定した『主戦場』の上映中止(※4)など)は、払拭するのに少なくとも10年、20年とかけて粘り強く考え、抗議していかなければならない文化の問題である、という意識そのものがたちまち縮小している。ブームか何かのように社会問題が過ぎ去る。しかしこれはブームではないのだ。問題が解決しているのであればともかく、何もかもが有耶無耶なままに忘れそうになっているときにわたしはハッとする、そういうわたしが無責任なわたしたちを形成し「有耶無耶なままにしたもの勝ち」の世界を築くことに加担しているのではないか、と。

ここで大切となるのは、実際にみること、それについて自分で考えた言葉を率直に述べること、というシンプルだが忘れがちな、誠実な姿勢だ。Twitterで綾門くんの感想みたけどそういう芝居だったんだね、と言われることがあるが、そういう芝居だったのはわたしにとってそうだっただけであって、あなたはどうでしたか? とこちらから聞きたいぐらいなのだ。ここからは考え方が分かれるところだろうが、個人的に劇評は、それで興味を持ったひとが劇場に足を運ぶきっかけになればいいと思って書いているのであって、「みてないものをみたことにするための情報」として提供しているわけでは必ずしもない。第一、みたことの代わりになる情報など存在しない。情報が氾濫すればするほど、わたしたちの武器となるものは、これまで生きてきて享受したものから粘り強く物事を考える頭であり、流れに合わせなくても自分の行きたい方向を決めて歩くことの出来る体なのだ。そのことを忘れないでほしくて、今回の連載は例外的に、特定の舞台の劇評を書かないことにした。

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

良いお年を、と年末に言ったことを嘘にしたくはないので、良い2020年に少しでも近づけていくために、積極的に考え、動いていきたいです。

—–

★脚注

※1 「表現の不自由展」中止問題で最終報告 芸術監督・津田大介氏が会見

※2 津田大介さんTwitterより

田中秀臣さんはトリエンナーレの文を引いて「展示を見た限り、テーマが目指すものとまったく異なっていた」と発言してるけど、不自由展はもちろん、何ならトリエンナーレに来ていないのでは……? どこかのタイミングで来てたのかな。

— 津田大介 (@tsuda) December 19, 2019

※3 論座HP内記事「本日、『宮本から君へ』助成金不交付を提訴した!」

※4 論座HP内記事「上映中止に追い込んだ「自覚なき検閲」」

—–

綾門優季さんのプロフィールなどは以下のページをご覧ください。

▶新規サポートアーティスト・急な坂の新しい取り組みについて

◎呪縛からの解放

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver./令和Ver.(※1)は、私にとってはじめて理解することの出来た『ゴドーを待ちながら』の上演だった。わからないことに価値がある、私たちの信じている現実の条理がたやすく裏切られることこそが、云々。大学の授業で習ったあの教え、また世間で蔓延る漠然とした印象は、いったいぜんたい何だったのだろうか。めちゃくちゃわかる。わからないところを探すほうが難しいと言っても良い。そして何より、条理がスムーズに通っている。「不条理」とは? だとすると「古典はこういうものである」という先入観を予め与えてしまうことは、もしかするとこれからの観客にとってありがた迷惑なのかも知れず、亡くなった劇作家たちは草葉の陰で泣いているのかもしれない(古典ではないが、「静かな演劇」と習ってからはじめて観た青年団が死ぬほどうるさかった問題など、まだまだ活躍中の劇団であってもこういった上演と歴史との激しい乖離は起きている)。特に何度も上演されてきた、歴史のある作品であればあるほどに、観る前から様々な情報が無駄に流布されていて、否が応でも耳に入ってくる。謎の思い込みの呪縛に囚われたまま、客席に座らされ、事前の知識が助けになるどころか、不運なことに観劇の妨げとなってしまうことも多い。そして、これまでの個人的な経験から判断するに、素晴らしい古典の上演というものは、往々にしてその呪縛から、観客を解放するものである。多田淳之介はこれまでも、思い込みに囚われず、演出を手掛けた数々の作品でその呪縛を解きほぐすことに成功してきた、数少ない演出家の一人であることは疑いない。

◎知らない昭和と知りすぎた平成と知る由もない令和について

『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver.について。穏やかなユーモアとそこはかとなく哀愁が漂う昔懐かしき昭和のほうに焦点が絞られていて、平成の成分は思いのほか控えめだった。なぜなら平成3年生まれの私は人生の大半を平成の人間として過ごしてきたからで、どうにも見覚えのない空気感をエストラゴン(小宮孝泰)とウラジミール(大高洋夫)が漂わせていれば、それはすなわち昭和であるという推論が成り立つからだ。岡室美奈子の翻訳が目指していたであろう、これまでのベケットのイメージを覆す、くだけた喋り言葉でずっとふざけ続ける感じを忠実に受け止めていたのは、令和Ver.よりも昭和・平成Ver.のほうであった。例えばラーメンズやバナナマン(※ただ単に好きな芸人をここに挙げています)のように設定を凝って意表を突くタイプのどこか冷めた態度の平成の笑いではなく、人間の地力で笑わせるというか、まだ令和のように各々の観ている世界が細分化される遥か前の、いわゆる「お約束」が辛うじて成立していた、日本中で老若男女が同じ番組の同じコントである程度盛り上がれていた昭和特有の牧歌的な笑いの姿がそこにはあった(昭和だけ生きていないので想像するしかなく、あくまでも資料を調べて理解した範囲内でのイメージでここに書いています、予めご了承ください)。唯一、向こうからやって来ては去っていく少年(木村風太)だけが、場の雰囲気に最後まで馴染まず、どこか澄ましていて淡々と日常をやり過ごしている、平成の人間であるように感じられた。笑うこともほぼない。それは昭和に終わりを告げに来た、平成からの使者であるようにも映る。私としては、このような楽しい時代が永遠に続けば良かったのに、と思った。それは令和Ver.を観たからこそ、よりいっそう強く思った。

『ゴドーを待ちながら』令和Ver.において、昭和・平成Ver.と同じセリフを喋っているはずの、ポゾー(永井秀樹)とラッキー(猪股俊明)のやり取りが、どうしてここまで過酷で胸に迫るものとなるのか。演じる俳優が逆になったから、というのもひとつの理由として挙げられるだろう。昭和・平成で隆盛を極めた者が、栄枯盛衰、今では鞭で叩かれても文句ひとつ言わないカバン持ちに成り下がっているようにも見える。逆も然りである。SNSを駆使して成り上がった者のことを、恐怖の存在として遠ざけている先達に出会ったことがある(先達は一切SNSをやらない)。価値観は簡単に崩れ、明日どの立場に立たされているのかもわからない不安を、令和Ver.では激しく煽られた。特にウラジミール(茂山千之丞)のこのセリフを令和Ver.で耳にしたとき、私の意識は鮮明になった。

ウラジミール (中略)おれたちの耳のなかでこだましてるあの救いを求める叫び、あれは人類すべてに対して発信されたものだ。だがしかしだよ、今この瞬間、この場所で、人類とはおれたちのことなんだ。好むと好まざるとにかかわらずね。それを利用しない手はないだろ。手遅れにならないうちにな! 一度はクソみたいな人類を立派に代表してみたっていいじゃないか。過酷な運命がおれたちにやれって言ってんだから! どうよ?

(サミュエル・ベケット著 岡室美奈子訳『ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』p145、白水社、2018年)

私はこの叫びにむしろ、SNSの在りし日の理想的な姿を思い浮かべた。令和が始まってまだ半年も経っていないうちに様々な、信じられないほど様々な事件が起きた。その中でもあいちトリエンナーレ(※2)で、現在進行形で新たなニュースが舞い込んで来る、「表現の不自由展・その後」(※3)を巡る国際的な規模の炎上は、Twitterを「はじめるのにハードルの低い、短めのブログ」という感覚だった高校生の頃には全く想像もしなかった事態だ。Twitterがなければ、きっと令和元年8月3日、展示そのものが公開中止になるような急転直下の惨事も起きなかった。MeToo運動が盛んになったあたりは、まだ上記の引用したセリフのような使命感を私たちに齎していたが、今では分断をより深くし、解決出来ない細かい対立を大量発生させるだけのツールに変貌しつつある。私は「人類すべてに発信された」「あの救いを求める叫び」をどうでもいい感情的な声(そこには私の声も入り込んでしまっているに違いない)に、かき消されているような気がしてならない。この「気」こそが、私にとっての令和の陰鬱さを代表する。ただ令和の時代は始まったばかりだ。私は、私たちはまだ、今この瞬間に耳を澄ませることが出来る。行動することが出来る。それは今まさに発された声であっても、いにしえから発された声であってもだ。そうしなければ、条理はこれからも破滅的なまでに壊れ続け、不条理劇の世界へと、現実のほうが接近するだろう。

—–

★脚注

※1 KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver./令和Ver.

公演日程:2019年06月12日(水)~2019年06月23日(日)

会場:KAAT神奈川芸術劇場 大ホール

配役:

ウラジミール 大高洋夫(昭和・平成ver.)/茂山千之丞(令和 ver.)

エストラゴン 小宮孝泰(昭和・平成 ver.)/渡部豪太(令和 ver.)

ラッキー 永井秀樹(昭和・平成 ver.)/猪股俊明(令和 ver.)

ポゾー 猪股俊明(昭和・平成 ver.)/永井秀樹(令和 ver.)

少年 木村風太

▶KAAT神奈川芸術劇場HP内『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver./令和Ver.

※2 あいちトリエンナーレ2019

会期:2019年8月1日(木)〜10月14日(月・祝)

会場:愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、四間道・円頓寺、豊田市美術館・豊田市駅周辺

▶あいちトリエンナーレ2019HP

※3 あいちトリエンナーレ2019国際現代美術展『表現の不自由展・その後』

会期:2019年8月1日(木)〜10月14日(月・祝) ※8月4日(日)以降、展示の公開は中止されている。

会場:愛知県美術館ギャラリー(8F)

▶あいちトリエンナーレ2019国際現代美術展『表現の不自由展・その後』

どうしてこんなにも興味をそそらないものばかりなのだろうと訝しみながら、古典を観ていた時期がある。いや、正確には「歯を食いしばってそれでも観るようにしていたが、あまりのハズレ率の高さに時間の無駄だと悟ってしばらく離れていた」時期だ。上京したての私は演出という仕事への理解がまだ浅く、面白いであろう舞台をあらかじめ見分ける嗅覚もなく、単純に「古典には総じて興味が持てない」のだと思い込んでいた。ウィリアム・シェイクスピア『お気に召すまま』では鬱陶しく回りくどくベラベラと語られる、恋愛の捉え方の激しく合わないセリフに鼻白んで潔く中座し、サミュエル・ベケット『しあわせな日々』ではしあわせな時間を劇中に見出すことが遂に出来ないまま、気がつくと爆睡した。テネシー・ウィリアムズ『ガラスの動物園』ではひとんちのどうでもいい喧嘩(しかも極めて古いジェンダー観に縛られたもの)をどうしてこんな始終聞かなければならないのか理解出来ず、一生家の中でもちゃもちゃやってろという気持ちでいっぱいで、岸田國士『紙風船』ではどうでもいい屁理屈をぐだぐだこねてないでさっさと家を出ろよこの夫婦は、と思っていた。すべて学生時代の話で、つまらないと判断した上演の戯曲は、冒頭の1行を読むことさえ怠った。10代の私は歴史というものを徹底的に軽視して恥じなかった。何だったら毒虫の如く嫌っていた。高校生の頃に、世界史で3点(すべての回答欄を「アウグスティヌス」で埋め尽くして勝ち取った3点である)、日本史で0点(筆箱を鞄から出した記憶がない)という驚異的な数字を叩き出し、両親が激怒を通り越して呆然と立ち竦む他ない状況に追い込まれたのも、生来の致命的な頭の悪さの他に、テスト前に1ページも歴史の教科書を開かなかった、謎の反骨精神に起因している。

今の私は、その時代の私を恥じる。ここに列挙したそれぞれの作品は、素晴らしい上演に立ち会い、いたく感銘を受け、戯曲も読んでいる。お気に入りのセリフも複数ある。昔の思慮の浅さにため息が漏れるばかりだが、実際問題として、演劇を観始める段階で、古典名作の上演に躓いた証言が、特に周囲の若い層から多く聞かれるのも事実である。自分にとって関係のあるものは、自分が生きている時代に書かれたもの。そのような思い込みに囚われていた時期は長い。この呪縛から解き放たれるためには、古典がいかに素晴らしいのかという説明をくどくど聞くよりも、素晴らしい上演に遭遇し、身体で理解するのがいちばんの早道であるように思う。これから比較的最近出会った素晴らしい上演に触れながら、どのように誰もが知っている古典戯曲に新しい解釈を持ち込み、躍動する生命を上演に与えていたのかについて詳述するが、しかしいくら丁寧に言葉を尽くしたところで、これも結局は「くどくどした説明」に過ぎないので、実際に上演に足を運ぶことをまずは第一にお勧めする。

◎ハムレットを取り囲むのは誰か

しあわせ学級崩壊『ハムレット』(複数の会場を渡り歩いている公演だが、私が観たのはBASS ON TOP 中野店でのスタジオ公演)(※1)に立ち会って、観劇前の冷静さを保ち続けるのは非常に難しかった。暴力的な高揚感。客席と舞台は全く隔てられておらず、俳優が観客とぶつかりそうなほどの近距離でたえず行き交う(いや実際に1度上演中にハムレットを演じる田中健介と私は身体がかすめる程度にぶつかった、それはぶつぶつ意味のわからない独り言を言う危ないおじさんが、真夜中の渋谷や新宿の道でいきなりぶつかってくるような恐怖を一瞬で感じさせた)。何より空間を圧する爆音のEDMは、半ば強制的に芝居の盛り上がりと観客の感情の盛り上がりを同期させる。いま目の前で起こっている惨劇が、偶然道端で洒落にならない喧嘩に遭遇し、大量の野次馬の輪に逃れきれず巻き込まれてしまったかのような、切迫感のある現実として私に接近して来る。

田中健介…ハムレット

福井夏…クローディアス/ホレイショー

大田彩寧…オフィーリア/ガートルード

林揚羽…ポローニアス/レイアーティーズ

と配役表には書いてあるものの、福井、大田、林は綺麗に二役を演じているわけではなく、配役表には書かれていない役にもすぐに切り替え、没入する。それはさながら「演じている」というより「取り憑いている」と表現したくなるような没入ぶりである。そもそもウィリアム・シェイクスピア『ハムレット』(新潮文庫、福田恆存訳)を、大幅に戯曲を編集しているとはいえ、登場人物の多さを考えれば、たった4名で物語が十全に伝わるように演じ切るのは並大抵のことではないのだがそれを、ハムレットとハムレット以外の全員、という構図にすることで、孤独に世界をさまようハムレットの存在感が、普通に一人一役で演じるよりも、余程切実に浮かび上がってくる。ハムレットは、ハムレットに様々なことを言って混乱させる登場人物たち(特に大田演じるオフィーリアの、彼氏に依存し過ぎている彼女か何かのように始終ベッタリと身を委ねようとする様には戦慄した)、そして群衆≒観客の二重の輪に取り囲まれている。狂気に陥るハムレット、を観ている私、を観ている誰か、のことを意識すると同じ空間に閉じ込められているこちらの気も狂いそうになり、汗だくのハムレットの叫び声はやがて、私の心の中の叫び声とも同期し始めていた。

◎令和には令和の論理がある(のか?)

そこで、我々はこぞってベケットに夢中になった。ベケットふうの演劇的手つきを身につけるべく、我々は争ってその舞台における装いをなぞりはじめた。ベケット空間における演技者のたたずまいについて会得し、ベケット言語における非論理的なダイアローグのメカニズムについて、我々は得ようとした。

(別役実『ことばの創りかた 現代演劇ひろい文』論創社、2012年)

ベケットが日本に紹介された、昭和のある時代への別役実の回顧は、昭和を記録としてしか知らず、平成と令和を生きてきた私にとって、不思議な意味合いを帯びる。確かに『しあわせな日々』でずいぶん昔にスッキリ寝てしまった経験は冒頭で告白したとおりだが、その時の上演はわざわざわかりにくい戯曲にわかりにくい演出をかけ算して上演しているようにしか思えず、そんな無駄な難解さから遠ざかる上演が可能な戯曲であることは、ずいぶん後に観た、かもめマシーン『しあわせな日々』で充分に伝わってきたのだ。

特に疑問を抱くのは、非論理的なダイアローグ、という表現である。昨今、ダイアローグとモノローグについての議論が盛んに行なわれているが、引っかかるのは、論理的なダイアローグをいわゆる青年団的な(と、青年団員の私が言うといよいよどの立ち位置でものを言っているのかわけがわからなくなるが…)、現代口語演劇でよく使用されるような言語、非論理的なダイアローグをベケットの戯曲や、その影響を受けて発展させたイェリネクの戯曲でよく使用されるような言語、という前提で交わされることがあるのだ。それをモノローグとひとくくりに呼ぶことさえある。その時点で、前提の大幅なすれ違いがあり、そこから議論をいくらしたところで、平行線を辿るのは至極当然のように思える。断固として、そこに、論理はあるのだと言いたい。何の意味もない、めちゃくちゃな会話を書こうと思って書く劇作家が、この世に何人いるというのだろうか。論理というものを、あまりにも矮小化して捉えてはいないか。

次回は、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver./令和Ver.(※2)の、多様な解釈を生み出しつつ決して難解だという気持ちを抱かせない上演に、多田淳之介の演出と岡室美奈子の翻訳がどのような役割を果たしていたのか迫りつつ、なぜ古典がわたしたちの日常からあらかじめ遠いものとして扱われる、残念な誤解がいまも生じているのか、その原因の一端に迫りたい。

<後半へ続く>

—–

★脚注

※1 しあわせ学級崩壊『ハムレット』

公演日程:

2019年6月30日(日)〜7月2日(火)@SOUND STUDIO NOAH 高田馬場店

2019年7月7日(日)〜7月10日(水)@BASS ON TOP 中野店

2019年7月17日(水)〜7月17日(水)@nagomix渋谷

▶しあわせ学級崩壊HP内『ハムレット』

※2 KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ゴドーを待ちながら』

公演日程:2019年06月12日(水)~2019年06月23日(日)

会場:KAAT神奈川芸術劇場 大ホール

▶KAAT神奈川芸術劇場HP内『ゴドーを待ちながら』昭和・平成Ver./令和Ver.

◎相互交流の礎(とそれを壊すもの)

「いわて銀河ホール高校演劇アワード2019」交流会の様子(撮影:綾門優季)

「いわて銀河ホール高校演劇アワード2019」(※1)で起きた出来事の顛末は、「めでたしめでたし」と胸をなでおろせるような展開には残念ながら至らなかった。鳥公園主宰の西尾佳織の書き下ろした、高校生は経験として知らない、浮気や離婚を巡る夫婦の奥深くに踏み込んだ問答のある戯曲に(大人たちの手におえるものですらない、三回読んでもラストがどういう意味なのかよくわからなかった、という証言があったほどだったし、私自身解釈に未だに迷わざるを得ないところが多々ある)想像以上に奮闘し、目をみはるアイデアで作品を構築した高校生の果敢な試みには、思わず拍手喝采を贈ったし、そこで終わることが出来ればどれだけ爽やかに筆を置けただろうと思うが、大会というものは作品のみでは完結しない。演劇に全く興味のない大人たちの目を疑うような無理解と圧力が、多くの人々を傷つけ、素晴らしい大会の尊厳を著しく損ねることになってしまった出来事まで言及しなくては、私もまたその大人たちの乱暴さに消極的に加担する一人となってしまうだろう。高校演劇に出演する側であった頃、酷い大人たちのあり得ないふるまいはゴシップとして流通することが度々あったけれども、高校生がその大人たちに喧嘩を売ること、不和に至ることは、狭い世界のなかで生きる者にとっては時に良い悪いに関わらず致命的な状況を齎すことも珍しくないため、往々にして大きな声をあげられずに、仲間内の陰湿な愚痴に留まってしまうことがあるのもまた事実である。私はあくまでも私の主観に基づいて、起きたことを話そうと思う。ここで起きたことは形を変えて、他の場所でも、過去も現在も未来も、起きている/起きてきた気がしてならないからだ。

「いわて銀河ホール高校演劇アワード2019」盛岡市立高等学校

西和賀町で2度目の開催となる「いわて銀河ホール高校演劇アワード」は、前回に山本卓卓、今回は西尾佳織に新作戯曲を書き下ろしてもらい、出場するすべての高校は必ずその戯曲を課題として上演しなければならないという制約のある、他に見たことのない特徴をもつ大会である。これは同じ戯曲を扱うことで演出力の差が明解に観客に伝わるという残酷なルールでもあるが、通常の高校演劇の大会では演目があまりにも多種多様過ぎて、勝敗の結果の理由がわかりにくく、半永久的に「結局は審査員の好き嫌いなんじゃないか問題」が蒸し返されることと比較すれば、余程いいようにも思える。そして更にその課題戯曲が、山本卓卓『N島アカリは大丈夫』、西尾佳織『わたしたちの家』とどちらもが今のところおよそ高校生に書き下ろしたという事前情報から想像するものから外れた、登場人物への感情移入がしにくい、多義的な解釈があらかじめ含まれている、ある意味でとても歯ごたえのある戯曲であることも高校生には良い負荷を与えている。考えてもいなかった問題について、真摯に考えることが要求される。

今回の最優秀演出賞に輝いたのは、物語の途中で失踪する暁人を4人に分裂させたことで、それぞれの登場人物の心理的葛藤に戯曲から導き出される感情以上の新たな陰影を与える演出が高く評価された盛岡市立高等学校演劇部、優秀演出賞には同性愛者であるという大胆な設定を持ち込み、それが戯曲を無理筋の解釈によって損なわせるものではなく、台詞を変えたわけではないにも関わらず別の意味合いを上演の中で浮かび上がらせることに成功していた西和賀高校有志劇団が選ばれた。演出でどこまで同じ戯曲を魅せることが出来るのか争うこの大会においては、客観的にも納得の結果だったのではないかと思う。講評も非常に丁寧であり、特に井上みなみ氏の、すべての出演者に個別の講評を準備しているという発言は、今後講師を務める際の私の背筋をも正す言葉であった。そのあとの打ち上げでは(言うまでもないがアルコールはない)、短い時間であることもあってか常に活発な議論があちこちで飛び交い、今日一日でどれだけ演劇に対する理解が深まったであろうかと、感慨深かった。

「いわて銀河ホール高校演劇アワード2019」西和賀高校有志劇団

しかし、その後に起こった悲しい出来事についても記しておかなければならない。それは一言で言えば、地域の大人たちの無理解と失礼な対応、に集約される。地元のテレビ番組では一校目を無視してニ校目から大会が開幕したような誤報が堂々と報じられ(知らなかったわけはない)、西和賀高校有志劇団は先生に結果報告にいったところ「おめでとう」どころか上演当日に挨拶に来なかったことに、腹を立てたから観に行かなかったという謎の理由が高校生にぶつけられ(小屋入り当日に劇場を抜け出して先生に挨拶に行くというアクロバティックなスケジュールを普通組むだろうか? 上演前にやることは山ほどあるのだ)、これだけ独創的で意欲的な大会であっても、関心のない大人たちの胸を動かすには至らないという辛さが、一定の数の高校生と、そして尽力してきた大人たちを容赦なく蝕む。本当に理解に苦しむのだが、様々な地域の高校演劇をみてきたけれども、そういった無理解を恥じない大人たちに限って、地元を出ていく高校生たちにため息をつき、何故残ってくれないのか、などというのだ。文化に理解を示さない地域に、嘆く資格はない。誰だって楽しい場所に行きたいのに、楽しい場所にしようとしているひとたちに敬意も払わず悪態をつくことは、百害あって一利なし、である。

◎そのあいだにいこう

最後に、高校演劇からスタートしてその後も旺盛に活動している団体や、高校演劇に積極的にコミットし続けている団体を紹介していきたい。私が高校生だった頃、他の学校の高校演劇を観るか、全国ツアー中の野田地図や蜷川幸雄演出の舞台などを観るかという両極端で、そのあいだがすっぽりと抜け落ちていた。単純に知らなかったからだ。そういう高校生はこれだけSNSが発達したといえどもまだまだいっぱいいるだろうから、この文章がそのあいだを知るための好機となってほしい。もちろん、例えば現役の高校教師で、演劇部の顧問として全国大会に何度も進出した経験を持ちながら、同時に渡辺源四郎商店を主宰し、岸田戯曲賞にもノミネートされた怪物的な劇作家・演出家、畑澤聖悟の目をみはるような活躍について語ることも出来るが(『親の顔が見たい』は本当に素晴らしい戯曲…!)、すでに著名な方であり、記事や劇評をこれまでに何本も読んでいるので、末尾に少し触れるだけに留めたい。やはり仕組みとして、凄い教師は割と教師のままなので活動を追いやすいが、凄い生徒はすぐに生徒ではなくなってしまうので、その後をよほど熱心に追わないかぎりは見失ってしまう。今回は、結成10年以内の若手で、ここ1年以内に新作を観ることの叶った、3つのカンパニーに的を絞ることにした。(※2)

茨城県立水海道第一高校演劇部在籍中に『お好みぃにけ〜しょん』で全国高等学校演劇大会に出場した経験を持つ中島梓織の主宰する、いいへんじの新作公演『あなたのくつをはく』(※3)では、コミュニケーション不全がそこかしこで起き、女と男の、昔と今の、現実と想像の、目に見えないけれど確かにそこに横たわる溝が、徐々に浮かび上がってくる。帰宅してすぐに、おじさんがぶつかってくる怖さを切々と訴えた彼女の佑に、わざと軽くぶつかるというおちゃらけた対応をした蓮は佑を怒らせてしまい、サイズの小さい佑のヒールを履いて、蓮のぶかぶかの靴で外に出ていってしまった佑を追いかけなければならない。二人は靴を交換したことで、歩き方がぎこちなくなる。見たことはあっても「あなたのくつをはく」のは、今日がはじめてだから。わたしたちは簡単に履きなれた靴を変えられず、合わない靴には靴ずれを起こしてしまう。靴ずれは絆創膏をはっておけば治るかもしれないが、この作品を観てまず思うことは、絆創膏をはっておくことの出来ない、数々の靴ずれではないずれである。そして靴ずれの多くがそうであるように、本人が声を大きくあげないかぎりは、その痛みに気づくひとは少ない。

今年から青年団演出部所属となった山下恵実は、埼玉県立芸術総合高校在籍時に、オノマリコの代表作のひとつ『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』を1時間以内にアレンジし、その構成力と演出力によって全国高等学校演劇大会に出場、優秀賞を受賞しており、その噂は当時、私の耳にまですでに届いていて、どういう作風かをなんとなく伝え聞いていた(いついかなる時も、百聞は一見に如かず、を肝に銘じたい)。だから山下恵実の主宰するひとごと。『そこに立つ』(※4)のアフタートークに呼んでいただいたとき、私は少し油断していて、あまりにも作品に傷つきすぎて、とても危ない精神状態になっていた。今もまざまざと思い出される。事前の評判や以前一度だけ観た作品の印象から想像していたものと全く異なるその作品は、後頭部を突然鈍器で殴りつけられたようなショックを観客に与えた。それは演出や振付の独特の印象が強い山下恵実の、温度の感じられない殺伐とした、ゾッとするほど空疎な戯曲によるものであった。

⼥1 ねえ

⼥2 ん?

⼥1 (男2を⾒て)⾒て。何⼈かな、あの⼈。アジア圏っぽいけど。

⼥2 えー、韓国とかじゃない?

⼥1 え、絶対違うよ、韓国の⼈はもっとなんかこう、違う感じだよ

⼥2 そう?

⼥1 うん。中国も違う感じだよねー。

⼥2 あ、私そういうの疎くて

⼥1 えー。

⼥2 ⽇本⼈でもみんな同じ顔に⾒えるから。アイドルとか。

⼥1 えー。

(山下恵美『そこに立つ』、2018年)

どこかで聞いたことのある、無駄に人を傷つけるだけの、ほとんど中身のない会話。都会の電車の中をモチーフにしたこの作品は、暴力的なまでに人にぶつかる、人々にもみくちゃにされる、同じ方向に一斉に傾く、などの経験のある動作を無表情で繰り返しながら、心の擦り傷を増やしていく。わたしたちはいつからか傷ついていたのだった。傷ついていたのだったが、それは恐らくわたしに直接向けられた言葉ではないので、いつからか怒ることを忘れたのだった。いつからだ?

趣向『屋根裏部屋のこどもたち』ワークインプログレス(撮影:松永幸香)

『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』の作者として先ほど紹介したオノマリコの近年の活動も、高校演劇に密接にコミットしており、なおかつ類似の例があまり見当たらない独自路線である。精華高校演劇部と共同で作り上げた作品である『大阪、ミナミの高校生1、2、3』沖縄公演を行うためのクラウドファンディング(※5)によって、現役の高校生・OGOBたちを引き連れてツアーを実施したのには驚かされた。2のみ戯曲しか読めていないのだが(1は神奈川県立青少年センター、3はこまばアゴラ劇場で観劇した。そもそも旺盛に大阪以外でも公演を以前から行っているフットワークの軽い演劇部である)、大阪のとある地域が高校生たちに強いる苦難や葛藤は、沖縄というこの連載の第一回目でも扱った、特殊な来歴を持つ土地ではまた違った観点からの思考を観客にも高校生・OGOBたちにも強く促し、互いに新鮮な影響を与え合うことだったろう。

趣向『屋根裏部屋のこどもたち』ワークインプログレス(※6)も奇妙な公演であった。精華高校演劇部が初演を行った、こどもたちしか出てこない戯曲を(年齢不詳のツアーコンダクターはもしかしたら大人かもしれない)、大人たちだけで演じるのである。ノーマルのAチーム、ツアーのBチーム、シャッフルのCチームのうち、どれか2チームが同時に上演されるというパズルのようなタイムテーブルで、私はBチームとCチームを観劇した。まだワークインプログレスの段階なので、どちらのチームも大人たちが上演する適切な方法を模索しているようであったが(私はCのやり方が好みだったが組み合わせと上演順の問題も大きいかもしれない)このような高校演劇で演じられた作品が、プロの大人たちによって形を変えて上演されるという公演が、もっともっと増えてほしい。例えば先日AAF戯曲賞特別賞を受賞した南山高校女子部演劇部・渡辺鈴『by us』(※7)を、元々は高校演劇として上演された畑澤聖悟『修学旅行』(※8) が『修学旅行~TJ-REMIX Ver.』に大胆アレンジされて多田淳之介演出で渡辺源四郎商店で行われたように、いい年した大人たちでもし

全力で上演したらどうなってしまうのか。ついつい夢想してしまう戯曲だ。いやそれだけではない、これまで出会ってきた素晴らしい高校演劇の数々が、時には一夜にしてこの世界から簡単に消滅してしまうという事実が、どうしても耐えられなくなる瞬間があるのかもしれない。ある島の中でだけ消費される閉じた文化ではない、100年後でも1000年後でも残る、未来の古典となり得る傑作が、私の知らないどこかの高校で今も、産声をあげているような気がしてならない。(了)

—–

★脚注

※1 いわて銀河ホール高校演劇アワード2019

開催日:2019年3月23日(土)

会場:西和賀町文化創造館 銀河ホール

上演戯曲執筆:西尾 佳織(鳥公園)

照明・舞台監督:黒太 剛亮(黒猿)

テクニカルスタッフ:アクト・ディヴァイス

宣伝イラストレーション:高野 由茉

アート・ディレクション:柳澤 あゆみ

記録撮影:本藤 太郎 金井 啓太

企画 ・宣伝デザイン:小堀 陽平

制作:ギンガク実行委員会企画委員・町内サポーター

企画協力:鳥公園

主催:西和賀町・西和賀町教育委員会

制作・運営:ギンガク実行委員会

後援:湯田温泉峡旅館組合・西和賀町観光協会・西和賀町芸術文化協会・西和賀商工会

【上演校・上演順】

青森県立木造高等学校

盛岡大学附属高等学校

岩手県立盛岡第三高等学校

盛岡市立高等学校

岩手県立西和賀高等学校

【審査結果】

・最優秀演出賞:盛岡市立高等学校

・優秀演出賞:西和賀高等学校

・最優秀演技賞:盛岡第三高等学校・高嶋真理衣さん

・優秀演技賞:盛岡大学附属高等学校・久保田琉奈さん

・ベストスタッフワーク賞:盛岡第三高等学校

・審査員特別賞(徳永京子さま選) :西和賀高等学校・大堰翔さん

・審査員特別賞(井上みなみさま選):盛岡市立高等学校・狩野瑞樹さん、鈴木壱星さん、山口諒雅さん、篠澤陸さん

・審査員特別賞(磯島未来さま選) :盛岡市立高等学校・狩野瑞樹さん

※2 それぞれの次回公演情報を以下に記します。作品と観客の良い出会いが、この連載をきっかけとして、どこかで生まれることを祈ります。

★ひとり芝居ショーケース公演「ひとり多ずもう」

秋本ふせん×山下恵実(ひとごと。) 『怒を吸う』、的場裕美×中島梓織 (いいへんじ)『アブラ』 他

公演日程:2019年6月7日(金)〜6月10日(月)

会場:早稲田小劇場どらま館

▶早稲田小劇場どらま館HP内「ひとり多ずもう」

★ラフトボール2019

いいへんじ『健康観察』 他

公演日程:2019年8月7日(水)〜8月11日(日)

会場:RAFT

▶ラフトボール2019予約フォーム

▶ラフトボール2019HP

★趣向

2020年春より、〈みえないこどもたち〉三編上演予定。

▶趣向

※3 いいへんじ『あなたのくつをはく』

公演日程:2019年2月26日(火)〜3月3日(日)

会場:東京芸術劇場 アトリエイースト

▶いいへんじHP

※4 ひとごと。『そこに立つ』

公演日程:2018年10月25日(木)〜10月28日(日)

会場:スタジオ空洞

▶ひとごと。『そこに立つ』

※5 ▶趣向ジュニア「大阪、ミナミの高校生1、2、3」 沖縄公演 応援プロジェクト

※6 趣向『屋根裏部屋のこどもたち』ワークインプログレス

公演日程:2019年5月6日(月)〜5月7日(火)

会場:シアター風姿花伝

▶趣向HP内『屋根裏部屋のこどもたち』ワークインプログレス

※7 南山高校女子部演劇部・渡辺鈴『by us』

戯曲はこちらから無料でダウンロード可能です。

▶南山高校女子部演劇部・渡辺鈴『by us』

※8 畑澤聖悟『修学旅行』

『高校演劇Selection 2006上』(晩成書房)に戯曲が収録されています。

▶amazon『高校演劇Selection 2006上』(晩成書房)

高校演劇のことを「演劇の甲子園」と表現することがある。私はこのような例え方にどうにもモヤモヤとした違和感が払拭できず、今まで一度も使って来なかった。その違和感はつい最近、ようやく言葉になった。甲子園としてはあまり十全に機能していないからである。

高校演劇と大学演劇とそれからの演劇の基準が違いすぎる問題は、あると思う。高校演劇で凄い注目されて大学で墜落する人、大学演劇で凄い注目されてそれからの演劇で墜落する人、何人見送ればいいのか。甲子園はいいよ。野球はルールがどこ行っても同じだから。上手さの基準が急に変えられるの厳しい。(※1)

上記は私のTwitterからの引用だが、ある程度の反響があり、Twitterでも、直接会った時にも、いわゆる「高校演劇出身」の方からそれぞれの(時に複雑な想いも入り混じった)意見を伺うことが出来、それは非常に興味深い経験だった。その中には、現役で活躍するプロの演出家も含まれていた。それは今回の原稿を執筆する原初のきっかけとなった。

もちろん私は高校演劇を過度に貶めたいわけではない(心底嫌なら、そもそも何度か受けている審査員のオファーはあらかじめ断ったほうが無難である)。そうではなく、私が気になっているのは、高校演劇からプロの演劇の世界へ足を踏み入れる際に、予想もしていなかった場所に唐突に出現する透明な壁に、思いっきり激突して転倒するケースをあまりにも多く見かけるからである。それは選手に通知されないルール変更があり、そのまま試合を開始したスポーツの試合のことを考えてみればわかりやすい。惨事は当然のように起こり、「こんなはずじゃなかった」と皆が口を揃えて言う。これは大学演劇でも度々起こる現象だが、「高校演劇ウケするもの」「大学演劇ウケするもの」というものは世の中に確実に存在する、そこまではいい。そこに自覚的に合わせているのであればまだいい。しかし、知らず知らずのうちにそこでよしとされるものを鵜呑みにし、作風の方向性を固定化され過ぎたことで、突然の価値観の変容に対応出来なくなっているケースをたまに見かける。プロを目指しているんです、と息巻いて私に相談に来る高校生を相手に、わさびを生で直接噛んだような複雑な表情を浮かべてしまうのは、その壁について短く説明する言葉を持たないからだ。この現象のことを私は高校演劇の「ガラパゴス化」と呼んでいる。その中でだけ、信じられているもの。

「余計なお世話です」というタイトルの通り、今からする話はほとんどの人にとって、文字通り余計なお世話であるだろう。高校演劇で起こった数々の出来事を、すべて青春の1ページとしてそっと胸のうちにしまっておくのも悪くない。ただこの文章はそうではなく、高校演劇を終えたあとも何らかの形で演劇に関わりたいが、どうしていいかわからない高校生と、高校演劇に携わり続ける一部の大人のために書こうと思う。更に限定すれば、十年前の私が読みたかった文章を想定して、この文章は書かれる。私が高校演劇も、大学演劇も、プロの演劇も、全く同じ基準で審査することで実際に生じた様々な軋轢や、それぞれのガラパゴス化した島々で通用している独特の文化に面食らったこれまでの経験から、それらの諸条件がなるべく取り払われ、スムーズな相互交流がより盛んになったほうがお互いのためにいい、少なくとも大人の想像する「高校演劇」や「高校生らしさ」に高校生の方から合わせていくような本末転倒は、可能な限り迅速に消滅したほうがいい、という価値観のもとに書かれる。これもまたどこかで「ガラパゴス化」した価値観なのかもしれないが、その判断はこれを読んでいるあなたに任せよう。私は(今となっては、だが)高校演劇を素晴らしい文化だと思っているし、演劇はもっと素晴らしい文化だと思っている。人生のうちの長い期間、関わるに値する文化だと思っている。だからこそ、より長く関われるようになっていけばいいと思っている。

◎高校演劇の諸問題

ある日、公演を終えたあと劇場のロビーでとある先生に名刺を渡された時から高校演劇への関わりが復活したわけだが(それまで高校演劇はあくまでも部活動の記憶であり、大会に出て悔しかった思い出であり、審査員を務めるのはこれから順調にキャリアを積み上げていった遥か先にある可能性だと信じていた)その東京都からの地区大会の審査員のオファーには、まず20代前半の劇作家まで審査員の候補として検討する急進的なシステムに本気で驚いた。が、今ではどの都道府県も平等に、若い層を積極的に取り込んだほうがいいという考えに移ってきている(若ければ若いほどいいとも思わない、大事なのはバランスである、同じことは審査員の男女バランスの極端な地域格差にも言える)。近年では東京都のほか、神奈川県や福島県など関東圏外からも、高校演劇の審査員や講師を依頼されるようになった。そのことによって自動的に考え始めたことは、現役時代に感じていたモヤモヤを明瞭に言語化することに繋がった。

高校演劇においては、素晴らしい作品も多数存在し、素晴らしい出会いも毎年生まれている一方で、時に意味不明な障害が立ちはだかるのもまた、紛れもない事実である。様々な不満があるが、ここでは三点に絞って話を進める。

・顧問創作と生徒創作の差が激しいことは何を意味するか

もちろん顧問創作にも生徒創作にもクオリティの差があり、どちらも次の大会に進出する可能性があることは大前提で、どちらかが良く、どちらかが悪い訳ではない。ただ、そこには明確な差がある。極端な例を挙げれば、顧問創作で「いきいきとした快活な高校生」ばかりが登場し、生徒創作で「何らかの形で人を殺す高校生」ばかりが描かれる地区の審査をしたこともある。作品のクオリティ以前の問題として、顧問と生徒のあいだで致命的なすれ違いが生まれているという事実から目を背けてはならないのではないか、という強い疑念が生まれることは避けて通れない。凄まじいディスコミュニケーションの見本市のような状態であり、これでは顧問創作で心温まるメッセージを伝えられても、恐怖のほうが先に立つ。お互いの視点を、お互いが共有出来ているだろうか。

リアリティがあればあるほどいい訳ではない(またその逆でもない)。ただそこにはあからさまなほどに、それぞれが世界をどのように捉えているか、その一端が浮かび上がる。それを無視して、これまでの高校生のイメージを固定するようにして審査をすることも、戯曲を書くことも、演出をすることも、指導をすることも、場合によっては大人たちの冒涜的な振る舞いであるように思われる。高校生のイメージは高校生みずからの手によって、毎年必ず更新されていく。止めることは出来ない。置いていかれるのは常に、かつて高校生だった過去を更新しない大人たちのほうで、それは今も昔も変わっていない。少なくとも「高校生らしさ」という言葉はよっぽどのことがないかぎり、禁句としたほうが良い。それは誰に植え付けられた呪いなのか。

「高校教官の創作戯曲に対する態度というものを考えるべき時が来たと思う。教官として誰のために、何を対象として書くべきかの問題。高校演劇の社会的視野をどう拡げて行くべきかの問題。」

(『高校演劇二十年』東京都高等学校演劇研究会編、未来社、1966年)

・道徳的指導と演劇的指導の区別がついていない場合

これは噂レベルの話であり、真実かどうかはわからない(ある審査員の方がフッと会話の最中に漏らした話で、どこの高校の話かさえ私にはよくわからない)。実際耳を疑う話でなるべく信じたくはないのだが、どこかの高校では脚本のなかに汚い言葉遣いが含まれていることに激怒した校長が、せっかく次の大会に進出したにも関わらず演劇部の脚本の添削を一方的に行った、より正確に言えば「NGワード」を言い渡し、それが修正されるまで上演を禁じたというニュースに、背筋が凍りついたことがあった。言論統制。様々な問題が瞬時に浮上するが、あえてひとつに絞れば、例えばいじめをリアリティのある形で描けない。上品な言葉で罵るいじめっ子がどこにいるのか。いやどこかにいるのかもしれないが(時代設定的にいじめっ子が公家とか)、少なくとも稀なケースであることは確かで、本来の面白さを大きく損なう恐れも高い。そしてそれが生徒創作なのであれば、ここからは推測になるが、その汚い言葉遣いは実際に校内で耳にした可能性もあるだろう。だとすると手を入れるべきは脚本ではなくまず校内の風紀そのものであり、ちまちま台詞に難癖をつけたところで何の解決にもなっていない。その脚本は実態を活写した正確な生徒の目が、高く評価されるものだったはずなのに、結局台詞を一部変えて上演せざるを得なかったそうである。だいたい汚い言葉遣いを排除しなければならないとしたら、私の書いた戯曲だってほとんどがイエローカードかレッドカードである。道徳的な言葉に満ち溢れた脚本の裏で、酷い言論統制がまかり通っている方が、よっぽど非道徳である。

・なんでこんな結果になったのか講評でぜんぜんはっきりしない問題

いつの時代でもぶっちぎりの第1位の問題がこれで、高校演劇のトラウマを語る者はほぼ100%この話をすると言っても良い(私も未だに話す)。審査された時にめちゃくちゃな勢いで苛々したからこそ、審査している時には細心の注意を払っているつもりだ。最大の問題は結果発表のまえに講評があると、個々の作品について触れられても「何故あの高校を推薦し、この高校を推薦しなかったのか」に触れられないことで、結果的に何となくぼんやり褒められたのに落ちる、みたいなことが多発する。これはただの個人的なこだわりだが、講評は結果発表の前にも後にも何らかの形であったほうが良く(例えば学生演劇祭などで結果発表前に口頭での講評、結果発表後に文章での講評がそれぞれ伝えられるように)、大会の時間内に充分な講評が出来ないことが大半であるため(生徒を夜遅くまで残してはおけないこと、会場をそもそも早く撤退しなければならないことなどがその主な理由である)、審査員をはじめて務めた当時から、Twitterでどことどこが争い、どういう理由でどこを私は選ぶことにしたか、なるべく正直な言葉で綴るようにしている。ただ東京都の高校演劇の大会では、2018年度からSNS上での審査員と高校生との接触は禁じられている。様々なトラブルから高校生を守るために必要なルールであり、やむを得ないと思いながらも、個人的には残念な状況である。地区によって差はあるものの、高校生とのディスカッションの場が現状、ほぼない。これはメールでも問い合わせたので無理だと承知してはいるのだが、せめて講評への反論や質問を、時間がなくて大会中に出来なかった高校生のために、Twitter上で返答ぐらいはしたいのだがどうだろうか。なぜなら高校生の時の納得出来なかった私が今でも晴れないでいるモヤモヤを解消するためには、その方法しかなかったように思われるからである。結果発表後に楽屋に行くと、審査員は帰ってしまったあとだったこともあった。長い拘束時間、帰るな、とはとても言えないが、それでも高校生にとっては年に1回しかない日なのだ。お互いが負担なく、余計な喧嘩をすることもなく、意見を交わせる場所をどのようにすれば準備することが出来るのだろう。

◎話してはいけないこと

さて、これまで経験した中でも、トップクラスに衝撃的だった事例について紹介しておきたい。とある高校への講評で、同性愛差別が客席の笑いを取るために行われていたことについて、苦言を呈したことがあった。自覚的に同性愛者であることをどう捉えるか描く高校などもある状態で、その悪質な冗談はあまりにも無自覚で無防備に、そして無目的に行われていたように、少なくとも私には伝わった。作品に必然性のない目先の笑いのために傷つく人がいる可能性や、演劇部内にもし同性愛者であることを自覚しつつある/自覚している高校生がいた場合は部内の人間関係に致命的な亀裂が生じるかもしれない、と告げた。ここまではいい。問題は、その講評の最中に続々と大人たちが席を立ったこと(それは耳障りな音をあえて立てているようにさえ思われた)、そして匿名のアンケートで、そのようなことを教えるにはまだ早い、あのような講評を子供に言うのは不愉快だからやめてほしい、という旨のものが届いたことである。愕然とした。誓ってもいいが、怒鳴りつけたわけでも怒りの感情を制御なしにぶつけたわけでもなく、淡々と状況を整理して、高校生が恐らく知らなかったであろう歴史について、短い時間の中で簡潔に説明したに過ぎなかったからである。今でもその匿名のアンケートを書いた者こそが、高校生を最も軽んじていると思っている。決してそのようなことを伝える段階として早くはないし(逆にいつならいいのか?)、どういう問題が含まれていたのか高校生は真摯に耳を傾け、理解を示していた(すぐに席を立った大人たちはその姿をみてはいないだろうが)。講師と対話を重ねている高校生に対して、匿名のアンケートで反論するという姿勢も、極めて失礼な振る舞いであると断じる他ない。あのような大人たちが、積み上げてきたものを簡単に壊すのだ。

最近はむしろ、ジェンダーの問題について私が高校演劇をやっていた頃よりも、敏感に感じ取って作品を上演している高校も増えてきている。統計をとっている訳ではないが、肌感覚としてそう思う。下記に最近の例を挙げたい。

昨年、高校演劇で都大会から関東大会へと進出した(東京都からの代表校に選出されたということ)開成高校『ときかけ』(※2)では、意識的なホモ・ソーシャルを全開にしたギャグで前半で笑いを取ったあと、後半で写真を嫌がる元演劇部員の女子高生「のんちゃん先輩」の写真を本人に許可を得ず入手して皆の前で見せびらかした部員と、それが悪ふざけとしてナシだと判断した部員との、まるで笑えない本気の喧嘩が行われる。作品の中でなぜ「のんちゃん先輩」が演劇部をやめたのか不思議がるくだりがあるが、恐らく彼らの無自覚で露骨なホモ・ソーシャルは「のんちゃん先輩」が演劇部をやめたことと決して無関係ではないだろう。そして観客は前半でホモ・ソーシャルを全開にしたギャグに笑ってしまったことへの罪悪感も、徐々に抱き始めるようになるように作品は設計されている。

新町 え、なんかイライラしてない?どうしたの?

花井 生理じゃないすか?

新町 なるほどw

(開成高校『ときかけ』地区大会版、2018年)

ラストの回想シーン、「のんちゃん先輩」との電話はこの本人たちだけが笑っている薄ら寒い会話で終わる。ホモ・ソーシャルの悪質さを、女性側からの批判としてではなく、それに自覚的な男性側から俯瞰的な視点で描かれたという事実に、今の高校生の極めて理知的な洞察力が伺える。

<後半に続きます。>

—–

★脚注

※2 開成高校『ときかけ』

【上演歴】

◎地区大会

日程:2018年10月8日(月・祝)

会場:足立区竹の塚地域学習センターホール

◎都大会 全国高等学校演劇協議会長賞/審査員特別賞/東京都教育委員会賞(関東大会推薦)受賞

日程:2018年11月17日(土)

会場:東京芸術劇場 シアターイースト

◎第54回 関東高等学校演劇研究大会 優秀賞受賞

2019年1月20日(日)

会場:神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール

したため『文体練習』(photo: Koichiro Kojima)

したためのこれまでの作品においても、物体に対してのこだわり、ともすれば肉体すらも物体に思えてくるような(いや肉体は物体なのだが、それが死体でもない限りは人間の肉体をあえて、物体を眺めるようにして視線を注ぐことは普段なかなかないものだ)、一貫したフェティシズムが演出の特徴として当初から目立っていたことは確かだ。しかしながらこの『文体練習』(※1)という、レーモン・クノーの書籍を前提とした作品(この書籍と作品との関係性は「原作」よりも「前提」という言葉のほうが腑に落ちるのではないだろうか?)においては、肉体と物体との関わり、あるいは関わらなさの提示の仕方が観客の予想をコミカルに裏切る。この作品の推進力となるのは物語ではなく、日常的に接する物体とそれに反応する肉体、その様々なバリエーションの、予測出来ないけれども容易く想像出来る瞬間の、その連続である。

アラームはあなたを起こさなかった

ふとんがあなたを載せていた

お湯があなたを洗った

タオルがあなたをぬぐった

コーヒーがあなたに染みた

パンがあなたの食道をくだった

パートナーの背中があなたの爪とこすれた

信号があなたの足を止めた

電車があなたの体重を運んだ

わずかなお金があなたの指から離れた

(和田ながら『文体練習』)

この記述は、わたしたちの日常から決してはみ出さない肉体の様子を舞台に現前させるが、言葉そのものは詩へと接近していく。日常のスライス。料理ではなく、調理の過程。

例えば次のような作品をすぐに連想した。

男/

男・シャツ/

男・白シャツ・革靴/

男・三五歳・白シャツ・皺・ネクタイ・革靴・艶のない/男・三五歳・前髪・白シャツ・皺・ネクタイ・細縞・革靴・艶のない・鞄/走る・男・三五歳・刺さる・前髪・ながく・まがる・襟・白シャツ・細かい・皺・ゆるむ・ネクタイ・細縞・革靴・艶のない・すりへった・踵・ゆれる・鞄

河野聡子の詩集『地上で起きた出来事はぜんぶここからみている』(いぬのせなか座叢書)より「一八〇秒」という詩の冒頭部分を抜粋した。(※2) 片方は上演台本、片方は詩だが、捉えようとしている現実の瞬間は似ている部分がある。ただ河野聡子の詩が一八〇秒で見えた男と男に付随する物体や動作にフォーカスをあてているにも関わらず、まるで静止しているような印象を与えるのに対して、和田の上演台本は「何気ない動き」を醸成することに焦点が置かれており、俳優の動作が重なっていくことで「何気ない動き」が生々しさを徐々に帯びていく。日常的な肉体は特別な肉体であるかのような錯覚を覚える。いや、だがそれは錯覚ではないのかも知れない。日常的な肉体は特別な肉体であるということに、向き合って来なかっただけなのかも知れない。わたしが。わたしたちが?

◎凝視するための肉体

武本拓也『正午に透きとおる』(※3)において最も衝撃を受けたのは、その肉体の手でも足でもなく、涎だった。涎が、恐らくは狙っていないタイミングで垂れ落ち、それを拭き取りもせず、更に零れ落ち、服に付き、床に付き、糸を引いて胴を囲ったあたりで、それがはじめて稽古してきたことをそのまま本番で再現している、という類のものではなく、ある種の状態に肉体を追い込むことによって生まれる現象を発生させる、それに身を委ねる様を見せようとしているのではないかという可能性に思い至った。武本拓也の動きは非常に遅く、しかし緩慢ではなく、観ている間、上演時間がどれぐらい経過したかを正確に把握するのは非常に困難で、いちいち腕時計を確認するといった野暮なことをするほどの余裕も観客には与えられず、糸をピンと張ったような緊張感が最後に武本拓也が挨拶をするまで持続する中で、半強制的に肉体を凝視することが強いられ続ける。まるで、星空を眺めているといつの間にか星座の位置が移動しているかの如く、その一挙手一投足のすべてを記憶することは困難で、だがその困難に立ち向かうことは観客に自動的に課せられた試練でもあったのだ。わたしはこの作品のコンセプトを説明することなどは到底出来ないが、足が、THE CAVEの段差を上がったその瞬間に変容した空気や、慎重に五感を発揮させておかなければ逃してしまうような光や音に肉体がどのように反応したか、という幽かな記憶を、その手触りを、日常で目の当たりにしていたかもしれないが気づこうとしてこなかった数々の事柄が圧縮されているような空間を、切実に抱くことは可能だし、それを脳内で抱くという動作もまたひとつの踊りの一種であるようにも思えたのだ。

◎錆びついたとしても肉体は肉体のまま

肉体の衰えについての危機感は、わたしにとって致命的な危機感を齎すものではない。それは多くの仕事が「書くこと」と「話すこと」に集中しているからで、インフルエンザで寝込んでいる時に原稿を書いたこともあれば、足に怪我を負った状態でアフタートークに出演したこともある。若年性アルツハイマーなど記憶力に対して打撃のある病への脅えというものは若干あるものの、幸いにも現時点でその兆候が見られたことはまだない。だが、ダンサーにとって、己の肉体の衰えはそのまま作品の内容に直結する。その恐怖について、わたしの想像力は充分に及ばない。

横浜ダンスコレクション2019 ダンスクロス 鈴木竜『AFTER RUST』(撮影:菅原康太)

鈴木竜『AFTER RUST』(※4)は「錆(さび)」をテーマに据えるという前提が、このTPAM期間中に膨大な数を観た(今回の連載のテーマが「肉体」だったことで、生涯最もコンテンポラリーダンスを観まくった期間だったと言えよう、来る日も来る日も横浜近辺を走り回って観ていたのだ)ダンス公演との根本的な違いだった。わたしと同世代の、或いは年下のダンサーたちが、何の躊躇いもなく「動ける肉体」を、これでもかとみせびらかしているような公演よりも、鈴木竜の表現に心惹かれるのはどうしてなのだろうか。ひとまずの結論としては、わたしが最優先で観たいのは肉体の技術ではなく(もちろん技術も大切だがいわゆる「上手な」戯曲が戯曲賞をとらない問題にもこれは近いように思われる)、己の肉体と戦う術、その有り様を目撃したいからだろう。錆びた棒を立て、突っ込み、立ち上がり、錆びた棒を立て、突っ込み、立ち上がり、を変奏して繰り返す鈴木竜の肉体は時に痛々しい。けれどもそこには確かに「動ける肉体」ではなく「段々と錆びついていくがそれでも動こうとする肉体」との、格闘の痕跡が見え隠れしたのではなかったか。錆びた棒が倒れる音は決して耳に心地よいものではないざらりとしたものだが、それでもまた鈴木竜の手によって立てられ、また倒れ、また音を発するのだ。わたしはその音を、錆びた棒が立てる軋みにも近いその音を、愛すべき音として受け取ろうとしよう。この果敢な試みを寿ごうとするようにして。

—–

★脚注

※1 したため『文体練習』*

公演日程:2019年2月11日(月)〜2月12日(火)

会場:若葉町ウォーフ

▶したため blog内『文体練習』

※2 ▶いぬのせなか座HP内『地上で起きた出来事はぜんぶここからみている』(著:河野聡子)

※3 武本拓也『正午に透きとおる』*

公演日程:2019年2月16日(土)〜2月17日(日)

会場:The CAVE

▶武本拓也『正午に透きとおる』HP

※4 横浜ダンスコレクション2019 ダンスクロス

鈴木竜『AFTER RUST』*

公演日程:2019年2月15日(金)〜2月17日(日)

会場:横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

▶横浜ダンスコレクション2019HP内『AFTER RUST』

*はTPAM2019フリンジプログラム

女の手が壁に叩きつけられている。とても単調に。それは肉体が粗雑に扱われている現代社会への表象として受け止められる。お布団『破壊された女』では他にも、半永久的にドリンクを棚に入れていくだけの単純作業など、無益な繰り返しがいかに肉体を蝕んでいくか、執拗に描写される。人間を記号として消費するそのグロテスクさにしかし、わたしたちは日常的に慣れ親しんでいる。TwitterやFacebookのアイコンの顔のようにして、現実の人間の顔を見る。

私はあまのじゃくなので、技術とか鍛錬とか、プロフェッショナルな身体を追及することはあまり乗り気ではない。あった方がいいことはきっとたくさんあるけど、それがない人にもやれることをしなければいけないんじゃないかと思う。ゴミをゴミのまま見せて、それに誰も感動せず、しかし、そうであることが、了承されることができればそれが一番いいと思う。

(得地弘基「『破壊された女』覚書」)(※2)

印象的なのは、バイト中の女が面倒な客に絡まれるくだりで、主演の緒沢麻友はまるで肉体がそこに存在しないかのような佇まいで、人と接するということだった。いや、接さずに喋っている、というべきだろうか。壁に字幕が映ることと根本的な差異が見つからないような感情の抜き取られた話し方。音声を発するだけの停止した肉体。チェルフィッチュが『フリータイム』や『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』(※3)で、あるいは他の諸作品で、提示したような「ダラダラとした若者の体」はここには存在していない。ダラダラとさえしていない。低賃金で働く若者の現実として、肉体をなるべく意識させないようにした最低限の肉体がそこにある。肉体の記号化。アニメやゲームでキャラを消費するように、人間を消費することに慣れ親しむ社会。それはTPAMを毎日のように回っている時にも実は、日々感じていたことだった。つい舞台で生身の人間を記号として捉えそうになる瞬間に、吐きそうになるのだ。人間を人間として捉えられない瞬間、チェルフィッチュ『三月の5日間』(※4)でホームレスを犬と見間違える場面よりもっと残酷な、生物と無生物の境目を日常的に失った時間。

◎肉体を予め奪うことは「暴力的」か?

あれは範宙遊泳『うまれてないからまだしねない』の初演(※5)を観たあとだったか、興奮して感想をまくしたてていたところ、年上の劇作家の方に言われた「老人が実際の肉体を持って出て来ず、記号的な処理をされることに不満を覚えた」という発言に不満を覚え、脊髄反射で反論してしまった。「礼儀」「敬意」「空気を読む」などの基本的な概念が脳内に全く無かった頃のことで今では少しだけ反省しているが、しかし意見は変わっていない。初演は五年も前なのにまだこの発言を鮮明に覚えているということは当時、余程気に障ったのだろう。わたしは肉体の特権性が演劇にとって最も大切な要素だ、というようなことが訳知り顔で言われる風潮を、以前から忌まわしいもののひとつとして捉えている。むしろ、普段の生活で自動的に行ってしまっている、時に差別的な、人間の記号的な処理から無意識に、或いは意識的に目を背けることのほうがよっぽど歪で、不気味だと思う。いや、つい先日まで、そのように思っていた。

譜面絵画『わたしたちの ひかりの いえ』(撮影:中根瑳来・笹田智裕)

譜面絵画『わたしたちの ひかりの いえ』(※6)で、実際の植物を老人として表象するときの在り方について、疑義を呈さざるを得なかったのは、その記号の在り方が、ヒエラルキーを示すものとして機能してしまっていること、例えば植物に水をやる人間の仕草がどうしても、老人を下に見ているような意味合いを、狙ってではないにしても生み出してしまっているということだった。戯曲の持つ複雑なメッセージが簡単な整理の中に落ち込んでしまう罠のように感じられた。だが、これは『うまれてないからまだしねない』でいうところの「年上の劇作家」の反応に近いことにもわたしは注意深くなりながら、アフタートークの壇上に立った。(※7)世代論に回収していく危うさは自覚したうえで、作・演出の三橋亮太はわたしの六歳下である。これは高校演劇や大学演劇の審査の困難にも繋がる問題だけれども、経験的に、肉体を蔑ろにする表現について、上の世代は「激しい抵抗感を示し過ぎる」きらいがあるのではないか? もし肉体に自覚が足りないことによって訪れる世界の見え方の差があるのなら、それはクオリティの問題ではなく、彼ら、彼女らの生きている世界への理解不足として捉えられなければならない。その齟齬は、しかし、今後もよりいっそう悪化するのではないかという嫌な予感が振り払えずにいるのだ。

<前後編では収まらなかったのでサドンデス編に続きます!>

—–

★脚注

※1 お布団『破壊された女』

公演日程:2019年2月9日(土)〜2月11日(月)

会場:長者スタジオ

▶お布団HP内『破壊された女』

※3 筆者は『フリータイム』をDVDでしか観ていない。はじめて観たチェルフィッチュが『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』で、それ以降の流れしか肌身の感覚としては把握しておらず、それ以前については知識としてただ理解しているに過ぎない。

▶チェルフィッチュHP内『フリータイム』

▶チェルフィッチュHP内『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』

※5 範宙遊泳『うまれてないからまだしねない』初演

公演日程:2014年4月19日(土)〜27日(日)

会場:東京芸術劇場 シアターイースト

*この作品は出演者を新たにリクリエーションし、5年後の2019年1月31日(木)〜2月3日(日)に本多劇場で再演されました。

※6 譜面絵画『わたしたちの ひかりの いえ』

公演日程:2019年2月15日(金)〜2月17日(日)

会場:SCOOL

▶SCOOL HP内『わたしたちの ひかりの いえ』

※7 2月17日(日)17時の回、SCOOLで行われた譜面絵画『わたしたちの ひかりの いえ』のアフタートークゲストに招いていただいた。そこで話したこと、考えたことは今回の連載の中に多く含まれる。

作業後の稽古場には木屑やビニール片がわずかながら舞っていて、それは人体に本来は無害な程度だったが、入った瞬間にたちどころにアレルギー症状を発症したわたしは、体質的に決して珍しいことではないにも関わらず、常に覚える独特の寂しさに打ちのめされながら、穂の国とよはし芸術劇場で実施された、ダンス・レジデンス2018 長谷川寧の稽古場見学を外から眺めている。ガラス越しに、観客の肉体が躍動しているさまを観ているわたしの肉体はしかし、ずっと止まっている。もっと言えば、遥か昔からずっと死んでいるようなものだ。ずっと死んでいるような肉体を引きずって日々をやり過ごしているだけだ。レジデンス期間中、ダンサーとそうではない者の入り交じるこの稽古場で、わたしは自由な肉体と不自由な肉体のもたらす己の言葉への影響のことを考えていた。

あれは世田谷パブリックシアターで、イデビアン・クルー『排気口』(※1)を観たあとだっただろうか、知人と感想を交わした際に、わたしは物語の構造上の問題について少し話したが、彼は確かその時にこのようなことを語った。物語のことなんてぜんぜん考えてなかった、イデビアン・クルーを観るといつも肉体が踊りだしたくて仕方なくなって疼く、その疼きを鑑賞中に押さえるのが大変なほどだ、と。遠い記憶なので細部を覚え違いしている可能性は充分にあるが、いま伝えたいのは細部ではなく疼きを感じたことのない者にとっての新鮮な驚きであり、以下のような疑問だ。普段から踊る彼と、肉体がずっと死んでいるようなわたしとで、どれほどまでに世界は違ってみえているのだろうか。それどころか、実は本来の肉体が目に映ったことなどなくて、肉体を通ったあとの概念にしか、わたしは直接触れていないのではないか、と。それは冨士山アネット『霧の國』(※2)のクリエーションに関わっている際に見過ごせない疑問のうちのひとつだった。肉体に自覚がないことで言葉は水に浮く油のように分離して、やがて肉体と馴染むことのない、空疎な回転をするだけのものとなるのではないか。

穂の国とよはし芸術劇場「ダンス・レジデンス2018」の様子(撮影:綾門優季)

◎肉体を通さない言葉について

身近な話から始めたい。プラスチックやハウスダストなど、他にも様々なアレルギーを生まれつき持つわたしにとって、出来ないことを他者に代行してもらうこと、世界は触れない物と入れない場所に満ち溢れていることは、ほとんど自明のこととして捉えていた。その条件が、わたしを言葉の檻の中に閉じ籠もらせる未来に、半強制的に進ませることになったといっても過言ではない。出ていけない世界の代わりに、自由になる世界を言葉で構築して、そこから一歩も出ないということ。想像の中でしか、自由に動くことさえままならないのなら、想像の大伽藍を緻密に組み上げることに専念するしかない。

やっぱりおいら言葉と言葉じゃなくて身体と身体で生きてきたから

今でゆうSNSたあ気味が悪いな。

身体が無いもの。言葉って身体が無きゃ言えねえよ。

(山縣太一『能を捨てよ体で生きる』)

オフィスマウンテン『能を捨てよ体で生きる』(※3)で出会ったこのセリフについて、あくまでもセリフであって山縣太一本人の意見というわけではないということは大前提として、「気味が悪い」という点に関してある程度同意するものの、「言葉って身体が無きゃ言えねえよ」というセリフに関しては謎の引っ掛かりが残った。それはもちろんわたしが弱い肉体であるがために舞台に関わりを積極的に持てる部門が自動的に「戯曲」と「批評」に限定されていったという条件も大いに関係しているだろうが、生まれつき身体的な障害を持つ劇作家との会話や祖父がいまわのきわに身体が完全に動かせなくなったあともただひたすら喋っていたことを思い起こせば、この世には「肉体を通さない言葉」というものが数多く存在しており、それは「肉体を通した言葉」とはまた異なる魅力を持つものであって、そこに優劣はないのではないかという疑問に直面するのだ。肉体と言葉を切断して考える可能性について。

オフィスマウンテンvol.5 『能を捨てよ体で生きる』(撮影:松本和幸)

◎肉体の射程、言葉の射程

小さな劇場から大きな劇場へと劇団やアーティストがステップアップしていくことは本来喜ばしいことのはずだが、いざ大きな劇場で作品を観てみると、これまでの魅力が色褪せてしまったように思え、うなだれて帰路につく経験を、多くの観客がしているに違いない。原因は色々あるのだろうが、ひとつには言葉の射程の問題がある。当然だが、耳元で囁かれるのと、遥か彼方から叫ばれるのとでは、同じ言葉でも全く意味合いが違う。普段の会話でも適切な距離があるように、セリフにもそれぞれの適切な射程があるのだ。

福留麻里×村社祐太朗『隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで』(撮影:金子愛帆)

これは、福留麻里×村社祐太朗『隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで』(※4)に限った話ではなく、村社祐太朗の主宰する新聞家の作品にもほぼ同様のことが言えるのだけれども、村社の紡ぐ言葉の射程は物理的な距離として決して長いとは言えない。近くで耳を澄まして、集中して聞いていたとしても、一瞬油断しただけで崖から転落するかのように意味を見失い、しばらく解釈への道筋を探すのも困難となるような独特の文体を持つ。話者が数歩動いただけで簡単に、核を見失うのではないかという不安と緊張が客席を覆う(未見だが、先日フェスティバル「これは演劇ではない」で行われた、こまばアゴラ劇場のロビートークで村社から説明があった野外での公演は、新聞家に不向きな環境のように思えたからこそ観てみたかった)。『隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで』にはそこに、話者が福留になったことによる手先や爪先を始めとした、制御され尽くした微細でありながらも自由闊達とした動きをも汲み取らなければならないという負荷がかかったために、観客は瞬きすることさえ躊躇われたのではなかったか。

福留麻里×村社祐太朗『塒出』(※5)ではどうだったのか。村社の言葉に対する福留のアプローチ、それはわたしには言葉を攪拌しているように捉えられた。村社から開場時に盆踊りの踊りかたの説明があるこの公演では、盆踊りを模した福留がしかしそれとは一見関係のないようにみえる振り付けによって狭いアクティングスペースを周回するうちに、やがて言葉と肉体が溶け合っているような、離れていくような、そのどちらでもあるような時間が訪れる。緊張というよりもわたしの肉体は弛緩へと向かい、その隙間に言葉が入り込んでくる。ここでは言葉を媒介するためではない使われ方としての肉体が存在している。空間に肉体があるのではなく、空間の肉体に触れているような。

<後編に続く>

——

★脚注

※1 せたがやこどもプロジェクト2018《ステージ編》

イデビアン・クルー『排気口』

公演日程:2018年8月9日(木)〜8月12日(日)

会場:世田谷パブリックシアター

▶世田谷パブリックシアターHP内『排気口』

※2 冨士山アネット『霧の國』

公演日程:2019年2月10日(日)〜8月12日(火)

会場:THE HALL YOKOHAMA

▶冨士山アネット『霧の國』

※3 オフィスマウンテンvol.5『能を捨てよ体で生きる』

公演日程:2018年12月5日(水)〜12月16日(日)

会場:STスポット

▶STスポットHP内『能を捨てよ体で生きる』

※4 福留麻里×村社祐太朗『隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで』

公演日程:2018年2月9日(金)〜2月12日(月・祝)

会場:STスポット

▶STスポットHP内『隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで』

※5 福留麻里×村社祐太朗『塒出(とやで)』

公演日程:2018年9月28日(金)〜9月30日(日)

会場:STスポット

▶STスポットHP内『塒出(とやで)』

2014年に急な坂スタジオでも上演した『RE/PLAY Dance Edit』が、今月吉祥寺シアターにて上演されます。今回、“肉体・ダンス”をテーマに記事を執筆するにあたり、この公演のプロデューサーの岡崎松恵さんにお話を伺いました。

『RE/PLAY Dance Edit』について、急な坂スタジオ・ディレクターの加藤が「余計なお世話です」特別編としてご紹介させていただきます。綾門さんの連載と合わせて、ご一読ください!

「わからない」を受け入れる(急な坂スタジオ ディレクター 加藤弓奈)

『RE/PLAY Dance Edit』マニラ公演(撮影:Claudia Enriquez)

2014年2月。めずらしいことに横浜にも、たくさんの雪が降った。その名の通り当館の前の急な坂は、真っ白な雪に覆われていた。ただでさえ大変な坂道が、雪のせいで本当にしんどい坂道になっていた。しかしながらその坂道を、多くの観客が「ある作品」を観るために登って来たのだ。期待を胸に足を運んだ観客達は、興奮の面持ちで真っ白な坂道を降りて帰っていった。その作品とは「RE/PLAY Dance Edit」だ。

綾門さんの企画を進めていくなかで、「ダンスの見方がよくわからない」「これまでのダンスシーンのことをもっと知りたい」という言葉が出てきた。わからないことは聞いてみよう!という精神で、岡崎松恵さんにお時間をいただいた。私にとってはSTスポット時代に大変お世話になった大先輩であり、制作者としてのノウハウを叩き込んでくれた人のひとりである。彼女がSTスポットの館長時代に立ち上げた数々の企画は、2000年代のコンテンポラリーダンスシーンの礎だった。何よりも彼女の一番尊敬するところは「私がやりたいこをやっているんじゃなくて、アーティストがやりたいことをやっているの」と断言するところだ。

「RE/PLAY Dance Edit」は、きたまり・多田淳之介・岡崎松恵それぞれの愛情と熱量が育んだ企画だ。2012年の京都で産声をあげ、雪の横浜からシンガポールへ渡り、カンボジア・京都・フィリピンを経て、今回初めて東京へと、やって来る。 出演するダンサー達は、これまでこの作品に様々な都市で関わってきたメンバーだ。集大成やゴールといった言い方はしたくないし、ふさわしくないだろう。次の一歩への新たなスタートになる公演だろう。

「ダンスの見方がわからない」観客は、決して綾門さんだけじゃない。食わず嫌いな人もいるかもしれない。しかしながら、「もがいて、あがいて、生きること」は我々全員が実感している現実ではないだろうか?

「ダンスとは?演劇とは?」劇場に答えはない。「わからない」という事実を共有し、答えを探すために問い続けることこそが、重要なことではないだろうか?

ぜひ劇場で、ダンサー達と時間と問いを共有して欲しい。

【公演情報】

国際共同製作『RE/PLAY Dance Edit』東京公演

日程:2019年2月9日(土)〜11日(月・祝)

会場:吉祥寺シアター

※公演詳細は以下のHPをご覧ください。

▶国際共同製作『RE/PLAY Dance Edit』東京公演

観劇は不在との終わりのない戦いだと言って良い。スケジュール的に土日しか空いてないのに観たい舞台が8つある時、アタマが割れそうになりながらスケジュールを組むが、アタマが割れたところで必ず何かを見逃すという事実を粛々と受け入れるしかない。フリンジを含めるとすべてを網羅することが始めから出来ないようにタイムテーブルが組まれているTPAM(※1)は、内部の人間さえもが恐らくその全容を把握していない。TPAM終わりにはそれぞれの観た演目が食い違っているまま「今年のTPAMは〜」と語ることもあるが、あれはよく考えたらだいぶおかしなことで、「わたしだけの/あなただけのTPAM」しかそこには存在していない。不完全なフェスティバルの記憶を植え付けられた人間たちがピースを埋め合わせても、フェスティバルはジグソーパズルではないので、それはただ不完全さが膨張するだけの時間だ。レビューの仕事で観に行った回でたまたまインフルエンザによる俳優の降板があれば、わたしが観た代役の出ているバージョンこそが世界の真実であって、以前の配役を想像してレビューを書くことは極めてナンセンスである。演劇の雑誌にもWEBにも、観ることの出来たごく僅かなひとからの証言が溢れ、毎日のように大量発生する「観ることの出来なかったもの」についての様々な想いは、闇に葬り去られる決まりである。観てないものを語ってはいけない。観ずに褒めても貶してもいけない。風評被害は勘弁してほしい。あたりまえだ。だが、今回に限ってはその決まりを破りたい。わたしは、観ることの出来なかったものについて想像を巡らせたい。何故ならわたしは観たものだけでなく、観ることの出来なかったものについても毎日考えているからで、誰しもが直面する避けられない問題でもあるからだ。21世紀に入っても、わたしたちは技術の飛躍的な進歩によって、分裂出来るようになるわけではなかったからだ。

○あなたは世界にひとりしかいてほしくない

演劇の独特の習慣のひとつにダブルキャストというものがあって、これがどうにも馴染めないままでいる。三人ならトリプルキャスト、四人ならクアドラプルキャストというらしいが、ここまでくるとわたしは深い混乱のなかに叩き落とされる。目の前の世界がすべてだと信じたいほうなので、チェーホフ『かもめ』の上演を観終えたあとに間髪入れずトレープレフが挨拶に来た時には思わず「自殺してすぐに挨拶に来ないで!」と口走ってしまったくらいの純粋無垢な人間なのである。目の前の世界がすべてである場合、同じセリフを口走っている別の人間が存在するということを、マチネが終わったあとにあたりまえのような顔をして顔がすげかえられてソワレで登場するということを、どう受け入れていいのか未だにわからない。ドッペルゲンガー的な恐怖の対象として、ダブルキャストはそこにある。AチームとBチームを観終えたあとに、どちらが良かったですか、という問いへの明確な答えはいつも持てない。ふたつのパターンのクオリティを定量的に判断し、ジャッジメントを下す、ということがままならない。或いは生理的にしたくない。役を役としてみたくない。それはあなただと信じていたい。

わたしはその日のスケジュール、2018年12月24日は一日空いていたので、ミチタ カコ『なんにもみえない小さな星から。』(※2)のAチームもBチームも観ようとすれば観ることが出来たはずだけれども、そのようにはせず、Bチームの千秋楽だけを観たのは、的確な判断だった、と思い込んでいる。それは世界にただひとつだけの切実さとして、目の前に存在していてほしかったからだ。ミチタ カコは一貫して(といっても前回の『夏の続きは終わらない休み、雨の音は聞こえている』と今回しか観られていないのだけれど)わたし(たち)とあなた(たち)だけの密やかな契約について問うている。誰も知らない、でもわたしたちだけは知っていること。わたしたちだけが知っていて、未だに縛られていること。それは観客との密やかな契約のことも連想させる。あなたたちはたまたまこの場面を目撃した。誰にも言わないで。

水戸「どうかあなたたちが幸せでありますように」

紺野「どうかわたしたちが幸せでありますように」

水戸・紺野「そう願いあう私たちより、この何にも見えない小さな星から。」

(南雲沙希『なんにも見えない小さな星から。』、2018年)

紺野と小滝さんが一緒にいる場面を目撃した水戸は、紺野に「小滝さんは、女の子、でしょう…?」と問いかける。この作品に同性愛という言葉は出て来ない。だからこれはカミングアウトというよりも、紺野は小滝さんが好き、というただそのことだけを水戸が確認した時間だった、と信じたかった。しかし紺野が「こんな私と、今、一緒に帰れる?」という一言を放った瞬間から、決定的な溝が生まれる。水戸は誰にもこのことを言わない。紺野ももちろん言わない。わたしたちがこのことを知っている理由はない。あなたたちがわたしたちの幸せを願う理由もない。それでもわたしたちとあなたたちは、密やかな契約を交わしたのだった。

わたしにとって水戸は水戸でしかなく、紺野は紺野でしかなかったから、もう一人の水戸と紺野を絶対に目撃したくなかった。

○無数のわたしがそこにいなければならない

アトリエ春風舎で、無隣館若手自主企画vol.26 中村企画『せかいのはじめ』(※3)AプログラムとBプログラムを観終えたあとに覚えた違和感は、4バージョンの演出でこの戯曲を上演するということが、戯曲の伝えるメッセージを損ないはしないだろうかということだった。『せかいのはじめ』は戯曲の中でも引用が明示されている永井均の哲学を、「わたし」と「せかい」との関係に整理して、その解決しようのない不思議さを舞台に落とし込んで呈示したものだが(詳しくは戯曲が公開されているのでそちらをご参照いただきたい※4)、この哲学的な問題は非常に個的なものであるために、それを複数回観ることについて、うまく整理することが出来なかった。実際に劇作を担当した中村奏太の演出作品と木村恵美子演出の作品では、それぞれ好演した井上みなみと外桂士朗の活躍とは別に、そのクラッシュがわたしの中に巻き起こった。演出の違いはあれ、ほとんど同じ問題を、しかしそれが個人的に言われているということについて「いや、まあ、でも、そういう企画だしね」みたいな理解の仕方で過ぎ去ることが出来なかった。そこに新しい風を取り入れたのは、主人公が不在の状態のままその周辺の人々を描くことで違う角度からその問題を浮かび上がらせた平田知之演出と、まさにその違和感を完全に払拭すべく大胆な翻案に挑んだ山内晶演出(もはや翻案というより作・演出に近い上演。詳しくは戯曲が公開されているのでそちらをご参照いただきたい※5)であった。今回は特に山内晶演出『せかいのはじめ』について取り上げたい。

山内晶演出『せかいのはじめ』において特徴的なのは、◆よしこ―小竹向原、○肇―日本、●チャスカ―アンデス山脈、★盤古太郎―中国(小竹向原も立派な日本の一部だが、劇中で小竹向原は劇場のある「いま・ここ」を表象するために現れる)の4つの世界が同時進行で描かれることで、各々の抱える全く別の問題が、アクロバティックな紆余曲折を経て元々『せかいのはじめ』が問うていた問題に接近することに他ならない。世界構築は一見同じようなメカニズムで、しかし各々の生まれた場所の違いによって全く異なるメカニズムで進む。わたし自身がそうであるように、世界を認識した瞬間のことを、他者のものと比較することは出来ないが、ここではそれが可能な状態である。肇は「鉄パイプで。超地味に。」頭おかしい人に殴られたあと、世界に対してこう問いかける。

肇 私はまだ終われない。世界も続く。

……なんで?

おはよう。

(山内晶翻案台本『せかいのはじめ』、2018年)

わたしのせかいがたまたまこうであったこと。そこにはなんの理由もなかったし、理由を考えているほどの余裕さえ、世界が与えてくれないのだった。せかいのはじめは目撃出来ても、せかいのおわりは目撃出来ないかもしれないし、目撃出来たところでそれはきっと理由として到底納得出来るものではないのかもしれない。わからない。わたしはまだせかいのはじめしか目撃出来ていない。

○すべての時間を目撃することは出来ない

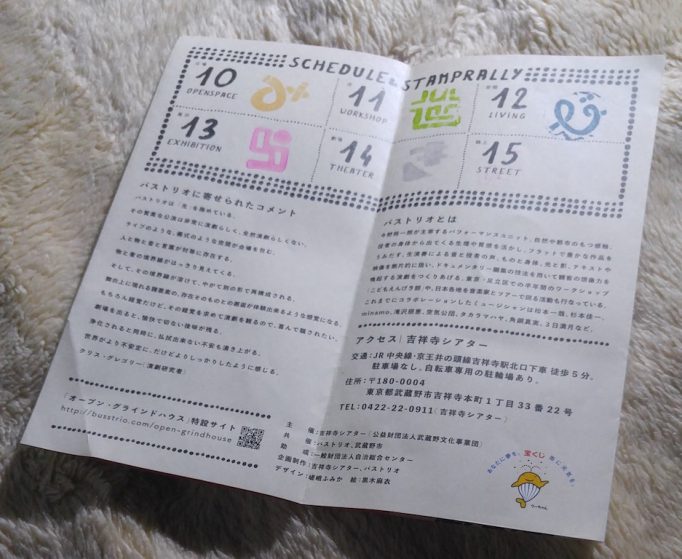

バストリオ『オープン・グラインドハウス』(※6)のすべての時間を把握することは無理に等しかった。一日だけ見逃したわたしはおろか、ずっとそこにいたはずの関係者さえもが絶えずあちこちで生み出される断片だけを目撃し、そこで何が起こっていたのかを把握している者は、もしかしたらこの世界に誰一人としていないのかもしれない。数時間そこにいても数分そこにいても、気になるのはわたしのいた時間ではなく、わたしのいなかった時間だった。わたしは今から目撃することの出来た時間だけを語る。それは作品全体を見通してはいないかもしれないが、確かに世界に現れた細部だ。そして世界はいつでも細部に宿るのだ。

Day1

俳優も少なからずいる静かな展示のようなものを期待していたので、吉祥寺シアターの中に響き渡る電動ドリルの盛大な音には面食らった。仕込みのお手伝いにきたわけではなく、既に作品は始まっているからだ。作品を作っている段階もまた作品である。

真横に物凄い勢いで怒られている男が映しだされている。準備してあった映像ではなく生中継しているものであるぐらいのことは察しがついたが、とにかくわたしが着いた途端に怒られ始めたので、どれぐらいのことをしたら人はこんなに怒られるのだろうという想像が膨らむ。バストリオの人たちから経緯を伺う。わたしも「いせや」(※7)にカメラを持って突然入るのは危険過ぎる、と頷く。

しっかりとしたごはんが振る舞われ始める。が、アフタートークの質疑応答といっしょで、最初のひとりが食べないと誰も食べない謎の時間が流れる。最初のひとりとしてカレーライスとおひたしと焼き鳥を食べ始める。カレーライスが通常のカレーライスではなく、様々な具材が入っている(様々すぎて何が入っているのか食べただけではわからない)素材の甘味の引き立ったルーと、サツマイモを炊き込んだ食べごたえのあるごはんで、まだ17:00ぐらいだけれど、今日はもうこれでごはん食べなくていいなと思う。

Day2

吉祥寺図書館に昨日借りた本を返したあと、吉祥寺シアターに向かう。扉が開いてなくて、あれ、そういえばこれ、何時から何時までだっけ、と思ったぐらいでゴゴゴゴゴ(という擬音じゃ正確にはなかったかもだけど気持ち的にはゴゴゴゴゴ)という唸りを立てて、搬入口の重い大きな扉が開く。向こう側にバストリオの人たちが揃っていて、アクロバティックな出会い方にちょっと笑ってしまう。

色んなものが出来上がりつつあり、昨日よりも落ち着いた雰囲気。坂あがり相談室plusでバストリオがやっていた『扉の開け方』の時と比べると、急ピッチで空間が進化していて驚く。秩序だってもいる。違うけど人類の歴史を早送りして辿る番組のことを思い出す。急な坂スタジオの時は期間が20日間だったけど、今回は6日間だから、いなかった時間が数時間あるだけで、みたことのないものが突然出現したり、知らない流れが突然生まれたりということが、たくさん起こりそう。

納豆サンドイッチをお昼にいただく。来たらとりあえずなにかを食べられるシステムなんだろうか。そんなことはないだろう。

パスタもちょっとだけいただく。

Day3

バストリオ『オープン・グラインドハウス』に訪れると、必ずフライヤーの後ろに日替わりのスタンプが貰える。朝のラジオ体操を思い出すシステムである。朝のラジオ体操のような習慣として、例えば一年でも十年でも同じ作品を作る過程に立ち会えるとしたら、それはとても豊かな時間が訪れるのではないかと観客の一人としては思うけれども、『扉の開き方』の最終日にも「20日間で良かった、そろそろ空間が限界だった」と誰かが口にしていたように、終わりがあるからいいのかもしれなかった。

向こう側で何かの準備をしているけれど、わたしはすぐに稽古に行かなければならなかったから、何の準備だったのかは今でも知らない。

Day4

スタンプだけ押して出る。スタンプが可愛い。

Day5

思い出の品と引き換えにコーヒーをいただける場所が『オープン・グラインドハウス』にはある(綾門はコーヒー好きであるにもかかわらずコーヒーアレルギーなので、代わりにオレンジジュースをいただいた)。Day1に同じ吉祥寺シアターで奇遇にも前日に上演されていたわたしの戯曲『景観の邪魔』の1シーン「愛着」と引き換えにオレンジジュースをいただいた時にはまばらにポツポツと品物が置かれていた場所は、今では有象無象のものでごった返していて、知らない民族の神棚のようになっている。そのひとつひとつの札を眺める。札にはそれぞれの来歴が書いてあるのだ。何も括り付けられていない札には、ここで歌が歌われたという説明があり、その歌を聞きたかったなと思う。でもその歌がここで歌われたことについて思いを馳せることは、その歌を聞いていては出来なかったことでもあるので、これはこれでいい体験である気もする。

Day6はスケジュールの都合で行けない。それを最初から知っていてDay5まで毎日通っていたことを吉祥寺シアターの方に伝える。スタンプが一日だけ押されていないフライヤーは手元にある。パフォーマンスはみられなかった。たとえ再演されるとしても、この空間がこのように存在するなかで行われるパフォーマンスは、この世界では永遠に失われた。

バストリオ『オープン・グラインドハウス』フライヤー(撮影:綾門優季)

Day6

この5日間のことを、電車に揺られながら思い出していた。どの日のことかわからない記憶もあった。その記憶については、ここに書いていない。

——

★脚注

※1 TPAM(国際舞台芸術ミーティングin横浜2019)

会期:2019年2月9日(土)〜17日(日)

▶TPMA公式サイト

※2 ミチタ カコ『なんにもみえない小さな星から。』

公演日程:2018年12月22日(土)〜24日(月)

会場:bar星男

▶bar星男HP内『なんにもみえない小さな星から。』

※3 無隣館若手自主企画vol.26 中村企画『せかいのはじめ』

公演日程:2018年12月22日(土)〜30日(日)

会場:アトリエ春風舎

▶青年団HP内『せかいのはじめ』

※4 ▶無隣館若手自主企画vol.26中村企画『せかいのはじめ』台本

※6 バストリオ『オープン・グラインドハウス』

公演日程:2018年12月10日(月)〜15日(土)

会場:吉祥寺シアター

▶バストリオHP内『オープン・グラインドハウス』

※7 いせや

吉祥寺シアター近くにある焼き鳥屋

『塞がれていた目が開く』

◎星を指し示すばかりでは

「余計なお世話です」という連載のタイトルは、「余計なお世話です」とひとに言われることを恐れずに書こう、という意思を未来の私が確認出来るように、そう決めた。

連載の初回なので、この連載がどのような趣旨のものか、簡単に説明しておこう。元々は急な坂スタジオのサポートアーティスト募集の最終面接で、私の言ったことがそもそもの始まりだけれども、その際のとりとめのない喋りをそのまま書くと読みづらいうえに短すぎるので、ある程度整理してからここに記す。

私が大学生の時に、舞台批評のまねごとを始めた頃から、演劇の雑誌は続々と休刊に向かい始めていた。「昔は良かった」という話をいろんな先輩から聞いた。その「昔」を私は知らなかった。雑誌に寄稿したことも単行本に寄稿したこともあるが、それらはいずれも演劇を専門とするものではなかった。対談とインタビューだけ、演劇の専門誌には載せてもらった(ただしそれは劇作家として恐らく呼ばれている)。はじめて原稿でお金を貰ったのもWEB、いま主に原稿を書いているのもWEB、そしてこの連載もWEBだ。だから私はWEBが主戦場になってからの苦難しか語ることは出来ないが、その苦難はこれからも続いていくだろう。それは端的に言うと「短い言葉しか求められないこと」の苦難だ。それをアーティスト側にあてはめれば、「瞬間的に最大級の光を発することばかり求められること」の苦難だ。打ち上げ花火もいいが、打ち上げ花火大会の最中に、片隅でひっそり、なるべく終わらないように線香花火を持っているような、そういう連載にしたい。か細くても、光り続けている。

補足すれば、短い言葉が悪いわけではない。むしろ大量に紡ぐほうだ。「Twitterでお見かけしてます」という挨拶を初対面でよくされる(Twitter以外で「お見かけ」してもらえるように引き続き頑張っていきたい)。ただ今年いただいた舞台批評関係の仕事の文字数はすべて「100字〜2000字」の範囲内に留まる(唯一、字数無制限だった名古屋学生演劇祭の講評文だけ約7500字書いたが、15団体について扱ったものなので、これを長いと捉えるか短いと捉えるかは価値観による)。仕事量は緩やかに増えているが、文字数はなかなか増えていかない。雑誌がないから、そもそも長文のオファーというもの自体が、絶滅危惧種であるからだ。毎年のように数万字の戯曲を執筆している身からすると、驚くべき短さである。私の把握している限りでは(数百人の若手が凌ぎを削っているような界隈では全く無いので私の把握している限り≒現状な気がして怖いけれども)、他の若手も似たり寄ったりの状況である。もちろん、ほとんどの原稿ではひとつの劇団、あるいはひとつの作品について書くことになる。それも必然性のあることだ。チラシに一万字超の舞台批評が載っていても困る(字が小さくて読めない)。WEBでView数を期待されるなら、一万字のものを一本書くより、千字のものを十本書くほうが効率的だ。だからこの連載は、View数を稼ぐために書かれるわけではない。気にしないといえば嘘になるが、少なくとも最優先事項ではない。

星を指し示すばかりでは、星座は見えてこない。デネブだけ知っているのは損だ。夏の大三角が綺麗な日もある。夏の大三角を知っていれば、はくちょう座とわし座とこと座の話が出来る。七夕の伝説の話にも繋げられる。冬の大三角もある。もうすぐ冬ですね。そういう話をしていこう。輝いている星を指し示すのもいいが、たまには夜空を見渡したい。ここには発見されていない星座がきっと無数に眠っている。

◎ふるさとを背負った仕事

さんぴん『NEW HERO〜飛んで那覇まで、香りに連れられて〜』終演後の様子(撮影:綾門優季)

今日ふるさとを出て生活している人びとで、そのふるさとを背負っているという感じの人は大変少なくなった。

(宮本常一「ふるさとを背負った仕事」より)

沖縄県立博物館・美術館に立ち寄ったのは、さんぴん『NEW HERO〜飛んで那覇まで、香りに連れられて〜』(※1)のシーンのひとつ「ナショナルジオグラフィック」で、さんぴんのメンバーが体を張って(半ば無理矢理)沖縄県立博物館の展示を再現していたからだが、ついでに寄った沖縄県立美術館で開催されているコレクション展「儀間比呂志の世界」でふと、宮本常一の文章が目に止まった。これは「那覇十・十空襲」「石垣の女」「糸満の海人たち」など、タイトルからも察せられる通り、沖縄の歴史や風景に重きを置いた儀間比呂志の仕事を紹介する文章の一節だ。ふるさとを背負う仕事というのは通常、みずからのふるさとを背負う場合のことを言うだろうが、さんぴんの特殊性は、みずからのものではない、ひとのふるさとを必ず背負って作品を作るという、その姿勢にある。さんぴんは劇作家・演出家不在の、俳優4名で成り立っている劇団で(ロロの三浦直之が演出監修に旗揚げ当初は入っていたが今は外れている)、フィールド・ワークをし、突撃インタビューを重ねたその本人たちが、そのまま舞台で演じる。来たばかりの土地、出会ったばかりのひとのオーラを、自由闊達に身に纏う。私はさんぴんの作品を池袋で、仙台で、那覇で、北千住で観るたびに、会ったこともないひとびとの、暮らしている土地を、故郷の記憶を、かつて旅した場所を「幻視」した。目の前にいるひとびとが板橋駿谷、北尾亘、永島敬三、福原冠であることを一瞬だけ忘れた。そこは劇場ではない場所になって、客席ではないどこかにいた。それは私にとっても旅だった。行ったことのない場所への旅。知らない人の経験が私の中に入り込んでくる。知らない景色が目の前に広がり始める。現実から離陸する貴重な時間が訪れる。

◎私は街に出る時、常に誰かの景色

池袋駅に降りるといつも、東京芸術劇場に直通の地下の通路へ、どう行けばいいかわからなくなり(わかるときもある)、諦めて西口のエスカレーターを上ってしまう。エスカレーターに乗る手前の広場で、F/Tモブに参加していた記憶がブワッと蘇ることもあるが、もうみんな忘れてしまっただろうか。エスカレーターを上るとたまに、ストリートミュージシャンが演奏をしている。どこかの党の街頭演説が、聞きたくなくても耳に入って来る。どうしても心が死んでいる時は、イヤホンを耳につけて、すべての情報をシャットダウンして、真顔で劇場へ向かう。横断歩道の向こうにはマックとサブウェイ、全然入ったことがない。松屋と吉野家とちょっと向こうにあるサイゼリヤは、確か今年のどこかで入ったはずだ。PRONTOの記憶はおぼろげだから、去年のどこかで誰かに連れられて入ったのだろうか、一人では入らない店だから。みたいなことが、横断歩道を渡っている最中に脳裏によぎるときは、もれなくお腹が空いている時だ。セブンイレブンでおにぎりを買う。時間と気分に余裕があれば、東京芸術劇場の中にあるおにぎり屋の、ちゃんとしたおにぎりを買う。梅か明太子を買う。公園でホームレスの人が歌を歌っている。いつ聞いても何の歌を歌っているのかわからない。あのホームレスの人はいつみても酒を飲んでいて、楽しそうにしている。『三文オペラ』(※2)の上演中にあのホームレスがどこにいるのか気になっているのは、私だけじゃないはずだと、『三文オペラ』の準備をしている風景を見ながら思うが、この疑問に答えは与えられないのだろうと、脳内をリセットして、公園を突っ切って、劇場の入口へ小走りで向かう。

〈芸劇オータムコレクション〉バック・トゥ・バック・シアター『スモール・メタル・オブジェクツ』(※3)を観ている時、私の目に飛び込んできたのは、真顔でせわしなく動く人々と、その暗黙の了解によって統制された動きから時折はみ出す人々の美しさだった。池袋西口公園の、通常であれば舞台として使われる場所に客席が設置されていて、観客は常に、横断歩道を迅速に歩く人々の姿が、否応なく視界に入ることになる。池袋西口公園を通過する、横断歩道よりもまばらに点在する人々の顔。細かい表情の変化まで飛び込んでくるようだ。様々な人々が通過する中で上演は始まる。知らされていなければそれが上演とは気づかないほどに、作品は風景に溶け込んでいる。演者が誰なのか見失ってしまうほどに。音声はヘッドホンによって、日本語訳と共に伝えられるため、池袋の喧騒はこもったかすかな音として届くだけで、景色だけが鮮明に映る。公園を突っ切る人がいる。服装さえ近ければ、それが私であるかのように「幻視」したかもしれないが、ピーター・パンのような格好をしているので、そんな混乱は起こらない。ピーター・パンが何故か戻ってきて、こちらを見てくる(彼のことはピーター・パンとこれから呼ぼう)。ピーター・パンは立ち止まって、眺める、から、凝視する、にモードを切り替える。私も意識的に目を合わせながら考える。ピーター・パンは別の舞台に出る出演者か何かだろうか。化粧といい衣装といい、他の人々からは浮いている姿だ。どうしてこんなにこちらをじっくりと観てくる? もう5分は経った。目の前を通過する人々が、こちらのほうも、ピーター・パンのほうも、訝しげにチラ見しながら通り過ぎていく。演者の方は風景の中に溶け込んでいるため、意外と注目が集まっていない。舞台上にいる観客が、この風景のいちばんの異物だ。それとピーター・パン。いつも通り過ぎていたはずの池袋が、見たことのない、二度と再現の出来ない、完璧に構築された舞台美術としていつのまにか出現する。そしてそれは錯覚ではなく、昔も今もそうだった。これからもそうだ。毎日がそうであるはずだった。ヘッドホンで耳を塞ぐことによって、私の塞がれていた目が開くとは、何と皮肉なことだろうか。

私たちは記憶を背負って生きている。私がピーター・パンを覚えているように、ピーター・パンの記憶の片隅に、今でもあの日の光景が留まっていればいい。それは必ずしも、演劇の中の体験だから、ではない。私の人生の断片は、誰かの脳内の舞台で演じられているのだ。特別な景色として刻まれているのだ。

さんぴん『NEW HERO〜味と匂いの北千住〜』のラストシーンのセリフはこうだ。

「プレシャスでデリシャスな日々をお過ごしください」

私たちはそのように過ごす。

これまでもそうしてきたように。

さんぴん『NEW HERO~味と匂いの北千住~』より。(c)bozzo

★脚注

※1 さんぴん『NEW HERO 〜突撃!隣のプレシャスご飯、デリシャス!!〜』

【北海道公演】

『NEW HERO〜札幌、旅の始まり コクの深まり〜』

公演日程:2018年10月6日(土)〜8日(祝・月)

会場:よりⓘどこ オノベカ

【沖縄公演】

『NEW HERO〜飛んで那覇まで、香りに連れられて〜』

公演日程:2018年10月20日(土)〜22日(月)

会場:アトリエ銘苅ベース

【東京公演】

『NEW HERO〜味と匂いの北千住〜』

公演日程:2018年11月1日(木)〜7日(水)

会場:北千住BUoY

▶さんぴんHP内『NEW HERO 〜突撃!隣のプレシャスご飯、デリシャス!!〜』

※2 東京芸術祭2018直轄プログラム『野外劇 三文オペラ』

公演日程:2018年10月18日(木)〜28日(日)

会場:池袋西口公園

▶東京芸術祭2018HP内『野外劇 三文オペラ』

※3 東京芸術祭2018芸劇オータムセレクション

バック・トゥ・バック・シアター『スモール・メタル・オブジェクツ』

公演日程:2018年10月20日 (土) ~29日(月)

会場:池袋西口公園

▶東京芸術劇場HP内『スモール・メタル・オブジェクツ』